従来の事業計画は、静的な紙の地図のようなものです。目的地は示されていますが、発行された瞬間に古くなり始め、予期せぬ交通渋滞や道路閉鎖には対応できません。現代のVUCAという予測不可能な環境を、そんな地図で乗り切ろうとするのは無謀と言えるでしょう。

もし、静的な地図の代わりに、リアルタイムの交通情報、天候、道路状況を取り込み、常に最適なルートを再計算し続けるAI搭載のナビゲーションシステムを手にしたらどうでしょうか?本記事が提示するのは、まさにそのような「生きた戦略」です。日々のニュースや市場データを学習し、未来シナリオの確率を動的に更新し続ける、次世代の意思決定パラダイムを紹介します。

これからの時代に強力な意思決定フレームワークとなるのは、「シナリオプランニング」「システムダイナミクス」「ベイズ統計」という3つの技術の統合です。これらが連携することで、戦略は静的な文書から動的なモデルへと生まれ変わります。

| 技術要素 | 役割・貢献内容 | 統合における機能 |

| シナリオプランニング | 未来の分岐点(ドライビングフォース)の特定 | 「外枠」の設計 |

| システムダイナミクス | 変数間の因果関係とフィードバックループの可視化 | 「エンジン」の構築 |

| ベイズ統計 | 不確実性の確率的評価と情報の逐次更新 | 「ナビゲーター」 |

この統合を、戦略という名の乗り物で考えてみましょう。まず、シナリオプランニングが車体とシャーシ(外枠)エンジンを搭載し、変数間の因果関係やフィードバックループをモデル化することで、その乗り物が「なぜ」「どのように」動くのかというメカニズムを構築します。そして最後に、ベイズ統計がリアルタイムのGPSナビゲーターとして機能し、絶えず新しいデータを取り込みながら現在地を特定し、各目的地に到達する確率を更新し続けるのです。

このコンセプトの核心は、以下の言葉に集約されます。

従来のシナリオ計画は「作って終わり」になりがちですが、ベイズ統計を入れることで「生きたモデル」になります。

このアプローチの真価は、未来の可能性(シナリオ)を、その背景にある構造(システム)として理解し、日々観測されるデータ(ベイズ)で常に更新し続ける学習サイクルを生み出す点にあります。戦略はもはや固定された記録ではなく、環境と共に進化する生命体となるのです。

この統合モデルは、一見無関係に見える要素が、実は世界の経済を動かす重要な変数であることを白日の下に晒します。例えば、世界の物価動向は「中国の港湾在庫量」と「米国の関税率」という2つの変数の綱引きとして見事に構造化できます。

これらの力は独立して存在するのではなく、強力なフィードバックループを形成しています。中国の在庫増加(デフレ圧力)が、米国の保護主義的な政治反応を直接的に誘発し、それが今度は関税によるインフレ圧力を生み出すのです。

このモデルが明らかにする最も重要な洞察は、インフレかデフレかを単純に予測することではありません。経営者が真に監視すべきは、「『中国の在庫積み上がり速度(デフレ要因)』と『米国の政治的反応速度(インフレ要因)』のどちらが速いか」という一点です。これをリアルタイムで把握することこそ、サプライチェーン戦略を動的に変更するための、唯一無二の羅針盤となるのです。

このモデルは、金融市場のような複雑極まりない世界さえも解き明かします。例として、「日銀の利上げ」とそれに伴う「円キャリー取引」の巻き戻しを考えてみましょう。

円キャリー取引とは、低金利の円を借り、その資金で金利の高い米ドルなどを購入して運用することで、金利差から利益を得る取引です。日銀が利上げに転じると、この取引の前提が崩れ、大規模な巻き戻し(円の買い戻し)が発生し、急激な円高を引き起こす可能性があります。

ここでベイズ統計が決定的な役割を果たします。物価や賃金のデータ、あるいは日銀総裁の発言といった新しいニュースが入るたびに、市場参加者の「日銀は利上げを継続するだろう」という確信度(事後確率)がデータに基づいて更新されるのです。

ここでの真のブレークスルーは、投資家の「確信度」の変化が、単に円キャリー解消のバルブを開くだけではないという発見です。それは、資本の流れに対するアクセルペダルとして機能するのです。確信度の変化は線形の反応ではなく、数兆円規模のキャリー取引解消に指数関数的な「加速度」を生み出します。これこそが、なぜ市場が平穏から危機へと一瞬で「スナップ」するように見えるのかを説明するメカニズムなのです。我々は今や、これまで主観的だと思われていた「市場心理」を、データに基づき定量的に捉えることが可能になったのです。

では、この統合モデルは実際の経営でどのように活用されるのでしょうか。自動車業界を例に見てみましょう。次世代の経営AIは、未来を予測するだけでなく、次に取るべき行動を具体的に提案する戦略的パートナーとなります。

AIは、リアルタイムで以下の3つの重要な変数を監視します。

このモデルは、単なる予測ツールではありません。これは、シナリオ別の動的アクション・マトリクスです。例えば、特定のシナリオの確率が閾値を超えた瞬間、AIは具体的な行動を推奨します。

このアプローチの比類なき価値は、予知(Prediction)、シミュレーション(Simulation)、そしてアクション・ファシリテーションの3つを統合し、経営の「機敏性」を飛躍的に高める点にあります。データに基づき、「今、何をすべきか」を確率的な根拠と共に提示できること。これこそが、未来の経営の姿なのです。

本記事で紹介した4つの洞察は、共通のメッセージを指し示しています。すなわち、「戦略とは、不確実性を受け入れ、データと共に学び、進化し続ける動的なプロセスである」という、新しい時代の原則です。

世界の構造をモデルとして理解し、日々の情報でそのモデルを更新し続け、確率的な根拠に基づいて次の一手を決める。静的な計画への固執は、もはや経営資源の浪費に他なりません。予測不可能なVUCA時代を乗りこなす「生きた戦略」の導入は、もはや選択肢ではなく、必須要件なのです。

最後に、あなたに問いかけます。 あなたの会社の戦略は、毎日新しいデータを学んでいますか? それとも、もはや現実とは乖離した、ただの過去の記録になっていませんか? 学習しない戦略は、すでに陳腐化しているのです。

人工知能(AI)が切り拓く未来に胸を躍らせる一方で、私たちの心の片隅には「いつか自分の仕事がAIに奪われるのではないか」という漠然とした、しかし消えない不安が広がっています。AI開発企業のトップたちは「心配ない」と楽観的な見通しを語りますが、すべての専門家がそう考えているわけではありません。

『エコノミスト』誌によって「現代で最も影響力のある経済学者の一人」と評されるコロンビア大学のジェフリー・サックス教授は、その一人です。彼は、AIが社会にもたらす影響について深刻な警告を発しており、テクノロジー業界の楽観論とは一線を画しています。この記事では、サックス教授の鋭い洞察に基づき、私たちが直視すべき「5つの衝撃的な真実」を解き明かしていきます。

サックス教授が突きつける第一の真実は、多くの人がまだ未来の出来事だと考えているAIによる雇用の喪失が、すでに現実のものとなっているという点です。彼は「スマートマシンによる雇用の代替は、単なる見通しではなく、すでにかなりのペースで起こっている」と断言します。

この指摘が真に衝撃的なのは、その影響がこれまで安泰とされてきた層にまで及んでいるからです。影響を受けているのは、もはや単純作業を行う労働者だけではありません。大学教育を受けた専門職でさえ、すでに求人が凍結されるなどの事態に直面しています。これは、高等教育を受ければ自動化の波から逃れられるという、長年信じられてきた「神話」の崩壊を意味します。多くの人々が「将来の備え」を議論している間に、問題はすでに私たちの足元で燃え広がっているのです。

スマートマシン、スマートシステム、ロボット、あるいはAIシステムによる雇用の代替という事実は、単なる見通しではなく、すでに起こっていることです。そして、それはかなりのペースで進んでいます。

「AIが生産性を向上させ、経済全体が豊かになれば、最終的にはすべての人の生活が向上する」という期待は広く共有されています。しかし、サックス教授はこの楽観論に真っ向から異を唱えます。彼は、「デジタル経済の力学が市場主導で進み続けるならば、社会の大部分は取り残されるだけでなく、絶対的に損をすることになる」と警告します。

これは、経済が「K字型」に分岐していく現実を指しています。ごく一部の勝者が天文学的な富を手にする一方で、大多数の人々は取り残されていくのです。サックス教授によれば、この「下半分」は、もはや人口の半分ですらなく、感覚的には「80%」に近いと言います。テクノロジーの進歩が生み出す富は、社会全体に浸透する(トリクルダウンする)のではなく、上位10人のテックエリートが2.3兆ドルもの純資産を保有するように、ごく一部の所有者に吸い上げられていくのです。

デジタル経済の力学が、ほぼ市場主導で進み続けるならば、社会の大部分は取り残されるだけでなく、絶対的に損をすることになるでしょう。

現在、アメリカ政府は中国との「AI開発競争」に勝利することを国家安全保障上の重要目標に掲げています。しかしサックス教授は、この考え方そのものを「ぞっとするほど愚か」だと一蹴し、「核開発競争」になぞらえます。そして、「核開発競争の勝者は誰もいない」と断言するのです。

彼によれば、アメリカがこの競争に「勝つ」という発想自体が、現実を見ていない幻想に過ぎません。中国が輩出する博士号取得者の圧倒的な数や、DeepSeekのような高性能な大規模言語モデルが次々と登場する現状を見れば、アメリカが技術的な独占を維持できるという考えは「馬鹿げている」と指摘します。「競争」という枠組みでAIを捉えることは、本来最も必要とされる国際的な協力や安全規制に関する議論を妨げ、世界全体を制御不能なリスクに晒す危険な道なのです。

核開発競争の勝者は誰ですか? 誰もいません。私たちはダモクレスの核の剣の下で生きています。私たちは絶滅の危機に瀕しているのです。

サックス教授の分析で最も深刻なのは、現在の状況を単なる経済格差の問題としてではなく、「民間による並外れた権力の集中」として捉えている点です。巨大テック企業は、富を独占しているだけではありません。彼らはメディアを所有し、情報が流通するプラットフォームを支配し、私たちの個人データを手中に収めています。

この権力集中が過去の産業革命と決定的に違うのは、それが経済力を超え、社会の神経系そのものを掌握している点です。かつての鉄道王や石油王も経済的な巨人でしたが、彼らは世論や政治プロセスそのものを所有してはいませんでした。しかし現代のテック企業は、国防総省でさえAI技術を彼らに依存せざるを得ないほど国家の中枢に入り込み、サックス教授の言葉を借りれば「ホワイトハウスをも所有している」レベルで政治に直接的な影響力を行使しています。これは、社会のあり方そのものを揺るがす、前例のない構造的な権力シフトなのです。

これは実に、並外れた民間権力の集中です…彼らはメディアを所有し、プラットフォームを所有しています…そして、彼らはホワイトハウスをも所有しているのです。

ここまで絶望的な状況を描いてきましたが、サックス教授は完全な悲観論者ではありません。彼は、希望の光はテクノロジーそのものではなく、「政治」の中にあると語ります。その根拠として、19世紀の産業革命を例に挙げます。当時、労働者は工場で悲惨な状況に置かれましたが、その不平等は最終的にポピュリスト運動や進歩主義運動、そしてニューディール政策といった「政治の力」によって是正され、富の再分配が進みました。

サックス教授の楽観論は、現在の富と権力の集中があまりにも極端であるという逆説的な事実に根差しています。社会の80%や90%が現状の敗者であるならば、いずれその不満は巨大な政治的エネルギーに変わり得ます。彼は、現状を変革するために立ち上がる新たな「政治的起業家」が登場する可能性を信じています。問題の本質はAIというテクノロジーではなく、それによってもたらされる利益を社会でどう分配するかという、私たちの政治的な選択にあるのです。

私が言いたいのは、それはテクノロジーに内在するものではないということです。私たちはこれらの改革にたどり着くことができます。どこかの時点で、この国は本当にそれに気づくでしょう。

ジェフリー・サックス教授の警告は、AIを巡る安易な楽観論に冷や水を浴びせます。雇用の喪失はすでにホワイトカラーに及び、市場は格差を増幅させ、国家間の覇権争いは世界を危険にさらし、そして何より、民主主義の基盤を揺るがすほどの権力がごく少数の民間企業の手に渡っている。これが、私たちが今まさに直面している現実です。

しかし、彼のメッセージは絶望で終わるものではありません。むしろ、私たちに重大な問いを突きつけています。テクノロジーがもたらす未来は、あらかじめ定められた運命ではない。それは、私たち自身の選択の結果です。私たちは、この巨大な変革の波をただ受け身で眺めるのか、それともすべての人々がその恩恵を享受できる社会を、自らの手で積極的に形作っていくのか。歴史の分水嶺に、今私たちは立っているのです。

1 序論

現在、我々が直面しているのは、単なる「地政学リスク」や「景気循環」ではありません。戦後80年間、我々のグローバルビジネスの前提であった「米国の合理的リーダーシップ」「法の支配」「同盟の信頼」が同時に崩壊しつつあるという危機的状況です。

特にトランプ大統領の対カナダ政策(25%関税および併合示唆)と、精神状態の悪化(悪性ナルシシズム・認知症)は、北米事業の根幹を揺るがしています。また、積み上がった「構造的円キャリートレード(約65.6兆円)」は、為替市場における「暴力的な巻き戻し」の火種となっています。

本提言書では、これらを3つの「構造的断絶」と定義し、当社が直ちに着手すべき具体的アクションを提示します。

2 直面する「3つの構造的断絶」

断絶①:北米サプライチェーンの崩壊(「フレンド・ショアリング」の死)

米国・カナダ・メキシコの経済統合(USMCA)は、事実上機能不全に陥っています。

断絶②:通貨と財務の極端な二極化(B/S毀損の危機)

為替市場は、経済指標ではなく「恐怖」と「政治的トリガー」で動くフェーズに入りました。

断絶③:米国統治機構の機能不全(「ガードレール」の喪失)

米国の政策決定プロセスから合理性が失われています。

3 日本企業がとるべき「3つの緊急対応策」

上記の断絶に対し、既存の中期経営計画を修正し、以下の対策を即時実行することを提言します。

アクション①:北米事業の「完全現地完結化」(地産地消の徹底)

アクション②:財務の「デカップリング」と「ストレス耐性強化」

アクション③:「政治的リスク」特化型のインテリジェンス機能確立

4 結論

北米に物理的事業基盤をもつ我が国製造業は、「予測可能な米国市場」という前提が崩れた世界で経営を行わなければなりません。トランプ政権下でのリスクは、交渉やロビー活動で解決できるものではなく、「物理的・構造的な分断」として降りかかります。

「様子見」は最大の経営リスクです。最悪のシナリオ(米国の機能不全×猛烈な円高×サプライチェーン寸断)回避するため、今すぐ構造改革に着手することを強く進言します。

再生医療の細胞培養AIが、なぜか「コンビニ弁当の盛り付け」や「シャワーの水流」を極める?

製造業の常識を覆す5つの未来予測

現代の製造業は、顧客の多様なニーズに応えるための「多品種少量生産」という大きな課題に直面しています。この生産方式は、機械の自動化だけでは対応が難しく、多くを現場の熟練作業者が持つ「経験値」と「勘」に頼っているのが現状です。これにより、品質のばらつきや技術継承の問題が常に付きまといます。しかし、この根深い課題を解決する革命的な設計図が、全く予期せぬ領域から現れました。

日本の理化学研究所(RIKEN)が、再生医療分野における「iPSC-RPE細胞」の培養プロセスをAIとロボットで自律的に最適化することに成功したのです。これは、人間のスキルに極度に依存する複雑な作業を、デジタル技術で再現・超越した画期的な事例です。この記事では、この最先端の科学研究から導き出された、製造業の未来を根本から変えうる5つの衝撃的な変化を解説します。細胞研究室で生まれた知性が、どのようにして工場の常識を覆すのか、その核心に迫ります。

1. 再生医療が工場の先生?

AI時代のモノづくりの意外な原点AI時代の製造最適化モデルが、実は最先端の生物学研究に基づいているというのは驚きかもしれません。このモデルの原点は、理化学研究所が実施した、AIとヒューマノイドロボット「Maholo LabDroid」を用いたiPSC-RPE細胞分化プロセスの自律的最適化にあります。この細胞培養プロセスは、ピペット操作のわずかな力加減や試薬を投入するタイミングなど、微細な条件の違いが結果を大きく左右するため、熟練研究者のスキルと経験が不可欠でした。

これは、精密な組み立てや特殊な溶接といった、製造現場の職人技と全く同じ構造を持っています。成功の鍵は、AIが実験計画を立て(探索)、ロボットがそれを忠実に実行し(実行)、その結果をAIが学習して次の計画を改善するという「閉ループシステム」の構築にありました。そして、このフレームワークは、自動車のシートフレーム、シャワーヘッド、コンビニ弁当といった全く異なる製品の製造ラインにも、そのまま直接応用することが可能なのです。

2. AIは「職人」になれるか?

「彩り」や「水流」まで最適化する新次元このAIシステムの真に驚くべき点は、温度や速度といった単純な物理パラメータの最適化に留まらないことです。従来は人間の感性に属すると考えられてきた、主観的で感覚的な「品質」までも定量化し、最適化の対象にしてしまいます。• シャワーヘッド (Shower Heads): 完成品の通水検査において、高解像度カメラとエッジAIが水流のパターンを撮影・解析します。

これにより、水の集束性や均一性を数値化した「水流の乱れスコア」を生成。消費者が「心地よい」と感じる水流のパターンを、AIが自律的に見つけ出します。• コンビニ弁当 (Convenience Store Bento): 盛り付け完了後の弁当をカメラで撮影し、画像認識AIが具材の配置バランスや色の鮮やかさを評価。「彩り・盛り付けスコア」として定量化します。消費者の購買意欲を左右する「美味しそうな見た目」という極めて感覚的な価値を、AIが最適化するのです。これは、主観的な職人技を、拡張不可能な個人のスキルから、定量化・改善・移転が可能なデジタル資産へと変える、まさにパラダイムシフトです。

3. 「試行錯誤」の終わり。

AIが自ら最適解を見つけ出す「自律最適化」革命新製品を開発する際、従来の製造現場では、熟練者が膨大な時間とコストをかけて試行錯誤を繰り返し、最適な製造条件を探し出してきました。このプロセスは、AIによる「自律最適化」によって終わりを告げます。その中核をなすのが「バッチベイズ最適化(BBO)」と呼ばれるアルゴリズムです。これは、過去の実験データから次に試すべき最も効果的なパラメータの組み合わせを予測し、非常に少ない試行回数で、膨大な選択肢の中から最適解を効率的に見つけ出す技術です。例えるなら、20種類の材料で複雑なソースを完成させようとするシェフのようなものです。伝統的な試行錯誤では、ランダムな組み合わせを何年も試すことになりますが、熟練シェフは経験を活かし、成功に最も近そうな次の組み合わせを賢く選びます。

BBOは、その専門家の直感をAIで実現し、機械のパラメータに対して「味見」のプロセスを賢く導き、ごくわずかな時間で完璧なレシピを見つけ出すのです。理化学研究所の研究が示した成果は、その威力を雄弁に物語っています。システムは、約40日間の実験を3ラウンド(約120日)繰り返す中で、約2億通りにも及ぶパラメータの組み合わせを探索。合計111日間の培養実験で最適条件を発見し、細胞分化の指標となるスコアを88%も向上させました。これは、新製品立ち上げ時の「学習曲線」を劇的に短縮し、開発スピードを根底から変える可能性を秘めています。この動きは、研究室の中だけの話ではありません。

テスラ社がギガファクトリーで高精度ロボットを駆使して実現する「ギガキャスト」のような革新的な製造プロセスや、鴻海精密工業(Foxconn)が「Foxbots」で単純作業を自動化してきたように、製造業全体が単純な自動化から、AIによる判断とロボットによる柔軟な実行を組み合わせた「知的自動化」へと向かっています。理化学研究所の事例は、この潮流の最先端であり、製造業の未来を具体的に示しているのです。

4. 本当に売るべきは「製品」ではない?

製造業が「DXサービス企業」に変わる日このシステムが生み出す真の価値は、より優れた物理的な「製品」だけではありません。その製造プロセスを通じてデジタル化され、最適化された「ノウハウ」そのものです。これにより、製造業は「DXサービスプロバイダー」へとビジネスモデルを転換する道が開かれます。例えば、世界トップレベルの「超精密バフ研磨」技術を持つ企業を考えてみましょう。その企業は、自社の研磨技術をAIモデルとロボットのプロトコルとして完全にデジタル化・パッケージ化することができます。そして、物理的な製品(シャワーヘッドなど)を販売するだけでなく、その「高精度自動バフ研磨最適化システム」自体を、他の企業にライセンス販売したり、サブスクリプションで提供したりするのです。独自の「現場データ(営業秘密)」に基づいて構築されたこのデジタル化されたノウハウは、他社が決して模倣できない強力なデジタル資産となります。これは物理的な製品とは異なり、容易にコピーされることのない、ほぼ攻略不可能な競争上の堀を築き、高収益なソフトウェア・サービス事業という新たな収益の柱を確立します。

5. 主役はAIではなく人間。

熟練の技を「デジタル知能」に変えるための未来図AIや自動化と聞くと、多くの人が「仕事が奪われるのではないか」という不安を抱きます。しかし、このモデルが目指すのは、人間の仕事を奪うことではなく、熟練者の「自然知能」を、より強力な「デジタル知能」へと昇華させることです。この変革の実現には、社員のリスキリングが不可欠です。提案されている「リスキリング学習計画」は、単に雇用を守るためのものではありません。それは、前述のDXサービスという新たな高収益事業を生み出すための、中核的なビジネス戦略です。現場の熟練作業者やスタッフは、自らの技をデジタルプロトコルに変換し、AIモデルを調整する方法を学びます。彼らは単なるシステムの利用者ではなく、自社の未来の収益源となるデジタル製品を創り出す、まさにそのアーキテクト(設計者)となるのです。変革の主役はあくまでも人間です。このアプローチは、AIを単なる道具として使うのではなく、人間の能力を拡張する強力なパートナーとして位置づけます。これにより、従業員は日々の作業を行う「オペレーター」から、AIを駆使して会社の未来そのものを創造する「変革の主人公」へと進化することができるのです。

まとめ:全員が未来を形づくる設計者になれる

最先端の科学研究から生まれたAIとロボットの融合は、製造業が単に生産効率を上げるだけでなく、自社の価値そのものとビジネスモデルを根本から再発明するための道筋を示しています。世界がインターネットから生まれる「ビッグデータ」の覇権を争う一方で、日本の製造業は、他にはない独自の戦略的資源を保有しています。それは、数十年にわたり蓄積されてきた、文脈が深く価値の高い「現場データ」です。この「スモールデータ」こそが、世界で最も洗練された製造業のデジタル知能を生み出す燃料であり、AI時代におけるグローバルリーダーシップへの確かな道筋となるでしょう。最後に、この記事を読んでいるあなたに問いかけたいと思います。「あなたの現場に眠る『匠の技』は、どのような『デジタル知能』に変換できるでしょうか?」

21世紀の科学が直面する最大の課題の一つは、科学的発見そのものの自動化です。この壮大な目標を達成するための最も有望なアプローチこそが、AI(人工知能)とロボット工学を組み合わせることによって、計算と実験の「閉じたループ」経験とスキルに依存し、最適条件の確立に何年もかかっていた 再生医療分野において、いかに強力な効果を発揮するかを理化学研究所,バイオコンピューティング研究チームの高橋恒一博士が実証しました(2022年5月)。

このエンジンの中核にあるのは、「再現性の高い物理操作を行うロボット」と「知的な探索を担うAI」の融合です。

職人技の定量化:ロボットの役割

iPS細胞から網膜色素上皮細胞(iPSC-RPE細胞)を誘導分化させるプロセスは、移植に利用可能となるまでに何週間または何ヶ月もかかる数百の実験手順を必要とします。このプロセスにおいて、手動操作は、ピペッティングの強さやプレートを扱う際の振動といった物理的パラメータが結果に大きく影響を与える非常にデリケートな手順です。熟練者の「暗黙知」に依存していたこれらの操作を、汎用性の高いヒューマノイドロボットであるLabDroidが代替しました。ロボットアームは、人間の手とは異なり、これらの物理的パラメータすべてを一定に保ち、同じ手順を高い精度で繰り返し実行できます。これにより、実験手順の理想的なパラメータ化が実現し、再現性の保証が可能となります。

知的探索の加速:AIの役割

しかし、操作を再現できるだけでは不十分です。最適な培養条件の探索空間は、試薬濃度、添加期間、さらにはロボットの操作強度(DSやDPなど7つのパラメータ)の組み合わせによって、約2億通りにも及びます。このような高次元でコストのかかるブラックボックス最適化問題を、人間が試行錯誤で探索するには膨大な時間が必要です。

ここでエンジンの知性、バッチベイズ最適化(BBO)アルゴリズムがその威力を発揮します。このAIシステムは、実験結果(色素沈着スコア)を自律的に評価し、過去のデータから計算された取得関数(Acquisition function)に基づいて、次に実験すべき最も効率的な48通りのパラメータの組み合わせを計画します。BBOは、系統的かつ偏りのない探索を劇的に加速させ、結果として、40日間の培養実験216回分に相当する総実験時間8640日を必要とする探索時間を、わずか185日に圧縮しました。

革命的な成果

この自律的な探索の結果、最適化前の培養条件と比較して、細胞製品の品質を示す色素沈着スコアが88%向上しました。この成果は、AIとロボット工学の組み合わせが、単なるラボの自動化を超え、人間の能力と経験によって制限されていた科学のボトルネックを解消し、知識生成と発見を加速させる自律的な「エンジン」として機能することを明確に示しています。

科学的発見のエンジンは、「高精度の実行(ロボット)」と「効率的な学習と計画(AI)」のクローズドループによって、生命科学における最も困難な最適化問題を解決し、再生医療研究アプリケーションの使用基準を満たす高品質な細胞製品を迅速に提供する新しいパラダイムを提示したのです。

G20南アフリカ議長国によって招集された独立専門家委員会(ジョセフ・E・スティグリッツ氏ら主導)が、世界的な不平等の現状と対応策に関する報告書を公表しました。

報告書は、不平等が経済、社会、政治、環境における多くの問題を引き起こす「緊急の懸念事項」であると強調しています。そして、最も重要なメッセージは、「不平等は政策の選択の結果であり、対処は可能である」という点です。深刻な不平等の現状不平等の規模は深刻です。

世界人口の90%を占める国々の83%が高所得不平等(ジニ係数0.4以上)に分類されており、世界全体のジニ係数は0.61と非常に高い水準にあります。富の集中はさらに極端で、2000年から2024年の間に発生した新規富の41%を最も裕福な1%が獲得しました。一方、人類の下位半数(50%)が手にしたのはわずか1%に過ぎません。現在、世界の3,000人を超える億万長者の富は、世界のGDPの16%に相当しています。

この富の不平等は、所得の不平等よりもはるかに高い水準です。この極端な富の集中と並行して、世界人口の4分の1にあたる23億人が中程度または重度の食料不安に直面しており、これは2019年以降3億3500万人増加しています。多面的な悪影響不平等の極端なレベルは、様々な悪影響をもたらし、負の連鎖を悪化させます。

1. 民主主義と政治の腐食: 不平等は、制度への信頼を損ない、社会的な結束を崩壊させます。不平等の激しい国は、より平等な国よりも民主主義の侵食を経験する可能性が7倍高いという経験的証拠があります。

2. 経済活動と貧困削減の阻害: 所得の低い層が適切な教育や医療を受けられない結果、生産性が低下し、経済全体のパフォーマンスが悪化します。また、不平等は総需要を低下させます。

3. 気候変動への対応力の低下: 超富裕層の消費や投資パターンが生み出す過剰な炭素排出は気候変動に寄与しており、不平等が環境問題への対処能力を損なっています。

根底にある要因と解決策不平等の主な要因は、過去数十年にわたって採用されてきた政策選択にあります。市場所得の分配を悪化させたネオリベラル政策(金融市場の自由化、労働組合の弱体化、逆進的な税制への依存増加など)が、不平等を急増させました。また、富の不平等には強力な「勢い」があり、ほとんど非課税のまま世代を超えて受け継がれる相続によって強化されています。2023年には、起業家精神ではなく、相続を通じて新たに億万長者になった人が初めて多数を占めました。この負の傾向を逆転させるためには、国際的な協調と政策の変更が不可欠です。

報告書は、政策決定を支援し、不平等の傾向や要因に関する信頼できる評価を行うための新たな常設機関として、「国際不平等パネル(IPI)」の設立をG20に最優先で提言しています。これは、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)に触発された提案です。

英国の哲学者ウィリアム・マッカスキル(論文)「知能爆発への備え:大いなる課題」(2025年3月寄稿)は、最近のAIの進化が想像以上に速いことを教えてくれます。これは単なるSFだと傍観してよいのでしょうか?

マッカスキル氏は、AIの能力成長の現在の傾向は、私たちが遠い未来の話だと思っていた出来事を、今後10年以内に引き起こす可能性が高いと示唆されています。それは、数十年にわたる科学的・技術的な進歩がわずか数年や数ヶ月に圧縮される「知能爆発」です。

これは、10年間で1世紀分の進歩が起こるようなものであり、これにより人類の未来を大きく左右する一連の「グランドチャレンジ(GC)」が急速に発生します。

1 グランドチャレンジ:AI時代に立ちはだかる難問群

多くの方は、AIの最大の危険性は「AIが人類を乗っ取るリスク(アライメントの失敗)」だと考えがちです。確かにそれは重要ですが、専門家は「全か無か」ではない、もっと幅広い課題に備える必要があると警告しています。

この知能爆発が引き起こすGCは多岐にわたり、互いに影響し合います。

2 なぜ「今すぐ」準備が必要なのか

「超知能AIがアラインメントに成功すれば、これらの問題はAIが解決してくれるはずだ」と考えるかもしれません。しかし、そうではありません。

私たちが直面しているのは、「機会の窓が早く閉じてしまう」国際的なルールや制度を今すぐ作らなければ、勝者が決まった後では手遅れになります。

3 今、私たちができる準備

人類の意思決定能力や制度設計の速度は技術の加速に追いついていません。だからこそ、私たちは今すぐ準備を始める必要があります。

知能爆発は、人類の文明の方向性を決める「分岐点」です。未来がすべてAIに委ねられるわけではありません。私たちが今すぐ賢明で謙虚な準備を行うことが、人類の未来を大きく左右するのです。

生成AIは、驚くべきスピードで私たちの生活やビジネスに浸透しています。人類が積み上げてきた知識を取り込み、あらゆる質問に「もっともらしい答え」を返すことができる。それは便利で効率的ですが、同時に大きなリスクもはらんでいます。

たとえば、マーケティングのキャッチコピーを考えるとしましょう。AIを使えば一瞬で「無難なフレーズ」を大量に出してくれます。しかし、誰もが同じツールを使い、似たような表現を選ぶと、広告はどれも似たり寄ったりになります。企業戦略も同様です。AIに頼り切ることで、かえって差別化が難しくなり、競争は激しくなる一方かもしれません。

では、AIは本当に多様性を奪う存在なのでしょうか。実はそう単純ではありません。AIの出力には文化的な偏りがあり、質問の仕方次第で答えが大きく変わります。さらに、AIは既存の知を組み合わせるのは得意でも、現場での失敗や偶然から生まれる「想定外の発想」までは生み出せません。むしろAIが均質化を促すほど、逆説的に人間ならではの経験や文化に根ざした視点が光を放つのです。

たとえば、新製品開発の現場では「ユーザーの不満」や「小さな違和感」がブレークスルーのきっかけになります。AIが提示する「常識的な解決策」は役立つ一方で、それを疑い、実際に試し、失敗から学ぶことでしか得られない知見があります。トヨタの改善活動やシリコンバレーのスタートアップ文化が示すように、「小さな実験と失敗を繰り返すこと」が大きな革新につながっていくのです。

では、私たちはAIとどう付き合うべきでしょうか。大切なのは「AIの答えを出発点にする」ことです。AIが示す常識をそのまま受け入れるのではなく、「本当にそうなのか?」「別の可能性はないか?」と問い直し、実験で確かめる。そこにこそ、未来の競争力の源泉があります。

生成AIは確かに同質化の圧力を強めるかもしれません。しかし、私たちが批判的に活用し、失敗を受け入れる文化を育てるなら、AIはむしろ多様性を強化する触媒になり得ます。

AIの答えを鵜呑みにするか、それとも問い直しの材料にするか。そこに、人間と企業の未来がかかっているのではないでしょうか。

研究レポートを解説した6分弱のポッドキャストをご試聴ください。

哲学者・和辻哲郎は、人々の心のあり方や思考様式は、その土地の自然環境や歴史的背景、すなわち「風土」によって深く形づくられると説きました。この精神的な特徴は、たとえ経済システムや社会構造が変化しても、簡単には変わりません。なぜなら、それは長い時間をかけて人々の“潜在意識”に根付いているからです。

潜在意識とは、私たちが普段自覚していないものの、考え方や行動に大きな影響を与える心の深層です。例えば、新しい働き方が「正しい」と頭では理解していても、「なんとなく違和感がある」と感じることがあります。これは、風土によって培われた古い価値観と、新しい論理との間の“矛盾”です。この矛盾は、しばしば個人や組織に心理的な葛藤やエネルギーの浪費を引き起こします。

人間の脳は、この矛盾を放置せず、無意識のうちに解決を試みます。しかし、論理だけでは解決できない心の葛藤を乗り越えるためには、まず「自分の中に矛盾がある」と自覚することが不可欠です。

この矛盾を建設的に乗り越える手法の一つが「弁証法」です。弁証法とは、ある考え方(正)とそれに矛盾する考え方(反)をぶつけ合うことで、両者を超えたより高次元の新しい考え方(合)を生み出す思考プロセスです。企業組織においては、個人が抱える矛盾を「集団全体」で共有し、議論を通じて新しい前提や行動様式を創造していくことが求められます。例えば、終身雇用が当たり前だった時代に育ったベテラン社員と、流動的なキャリアを志向する若手社員の間にある「仕事観の矛盾」を考えてみましょう。この矛盾を単なる世代間の対立として片付けるのではなく、それぞれの価値観を深く理解する対話を行うことで、「個々の専門性を活かしつつ、組織全体の目標に貢献する」という新しい協働の形が生まれるかもしれません。

対話の目的は、単に意見を調整することではありません。それは、物理学者であり哲学者でもあるデビッド・ボームが提唱した「意味の共有」にあります。組織は、仕事の分担(分業)と協力(協働)によって成り立っています。分業には上下関係や役割分担が必要ですが、全体が一つの目的に向かって動くためには、共通の「意味」が必要です。

もし組織内で「何のために働くのか」「私たちの仕事の本当の価値は何か」といった意味が共有されなければ、組織は個々の部品がバラバラになった時計のように機能不全に陥ります。しかし、人間社会は機械とは異なります。生命体のように、相互に影響を与え合いながら自ら秩序を作り出す「自己組織化」の能力を持っています。だからこそ、たとえ一時的にバラバラになっても、対話を通じてもう一度つながり直し、新たな秩序を生み出すことができるのです。

日本の哲学は、この「つながり」の思想を深く探求してきました。西田幾多郎は、個人の意識の奥底には「絶対無」という、すべてを包み込む根源的な場があると説きました。これは、個人の立場を超えた「無限の全体」とのつながりを示唆しています。この考え方は、私たちのアイデンティティが単独で存在するのではなく、他者や世界との関係性の中で成り立っているという感覚と共鳴します。対話を通じて自己の潜在意識に気づき、他者との違いを乗り越えることは、この根源的な「つながり」を再発見するプロセスだと言えるでしょう。

聖徳太子の「和をもって貴しとなす」、空海の「色即是空、空即是色」、仏陀の「無我」といった思想に共通するのは、目に見える形や個人の自我にとらわれず、すべてのものがつながり合い、変化していく「実在」に目を向けることの重要性です。対話によって「意味」を共有することは、この見えない実在、すなわち私たちにとって本当に大切なこと、守りたいことを共に探求する行為に他なりません。これは組織内に限らず、顧客、国家、そして人間と自然の関係においても、調和と創造性を生み出す鍵となります。

社会、経済の長期的な変化を予測することは大変、むずかしいことですが、今後30年の間に私たちが経験するだろうさまざまな変化のうち、そのインパクトが大きく確実に起こると思われるトレンドは、つぎの5つになります。その中で、私たち一人ひとりに課される責務を考えました。

① 少子化・高齢化にともなう生産者年齢人口の減少

健康寿命が伸び、若年労働者が少なくなり、年金など将来負担が増えます。年齢差、性差に制約を受けない職場環境が求められています。 私たちは生きがいのある職場づくりに貢献しなければなりません。

② AI(人工知能)、ヒト型ロボットの急速な普及

定型的な仕事の多くが自動化され、人間の感性を必要とする創造的な仕事が増えます。自分の仕事を分析し、よりよく、よりはやく、よりやすく物事を処理できるように、新たなデジタル技術を学習し、仕事の中に取り込んでいことが求められています。 私たちは、想像力、創造力を仕事に活かさなければなりません。

③ 個性、主体性を自由に表現できる社会の実現

組織の小さな歯車ではなく、仕事をつうじて自己を表現できるようになります。組織全体の目的と自分の個性を知り、その中での自分の役割を再定義することが求められています。 私たちは、偽りの自分ではなく本当の自分を生きなければなりません。

④ グローバル化による異文化交流機会の増大

高度な技術をもった外国人材の数が増えます。文化の異なる人びとの価値観を受け入れ、互いに個性を自由に発揮できる職場が求められています。 世界市民としての日本人でありつづけなければなりません。

⑤ 気候変動、世界的な感染症など地球環境問題の深刻化

化石燃料から再生可能エネルギーへのシフトが進みます。私たちの製造プロセスが人類や地球環境におよぼす影響を想像しながら、再生、再利用、共有できる機会を探求し、環境負荷を大幅に低減し、自然資源を涵養することが求められています。 私たちは、生物圏の支配者ではなく、他の生物と共生する人類として自然資源を再生しなければなりません。

エネルギー政策の長期指針となる「エネルギー基本計画」の議論がこれから本格化しています。北海道が脱炭素時代のエネルギー拠点に脱皮しつつあることを、今朝の日経新聞(2024年5月7日「脱炭素が問う北海道の真価」Deep Insight)で紹介されました。

工業地帯の苫小牧にグリーン水素製造施設が2030年、発電所、製油所から出る二酸化炭素回収貯蔵施設、水素と窒素を合成してつくる燃料アンモニアの輸入基地(中東から)などが続々と建設されています。風力発電の適地の50%を持つ北海道では、今後、通常の演算処理に比べ、エネルギー消費が10倍を超えるAI向け電力需要を賄うためのデータセンターの建設の高い伸びが見込まれています。北海道から本州に向けて高圧直流の海底送電を結ぶ計画が動いています。こうした莫大な投資をせずとも、光通信ケーブルを増強するほうが、安くつくのではという興味深い議論も出ています。いずれにせよ、カーボンニュートラルを実現しつつ、地球規模で高まり続ける電力需要にどこまで対応するのかというのは大きな問題です。この対立項をどのように解消するかのヒントはどうもエントロピーの法則にありそうです。

ジェレミー・リフキン(ドイツ、EU、中国の政策アドバイザー)は、驚くことに、1980年代に現在の地球環境問題と生物多様性の問題を論じていました。エネルギー源は、木材→石炭(70年)→石油・天然ガス(70年)→水素(今後70年)と変わるたびに、社会経済システムが大きく変化してきました。こうした北海道で見られる動きが、今後、どのような経済社会システムの鋳型を作り出すのか、大変興味が湧くところです。

リフキンによると、熱力学第二法則(利用可能なエネルギーは利用されると利用不可能なエネルギー「エントロピー」に不可逆的代わるという物理法則)に従えば、収支バランスを超えた分が、借金のように蓄積し、人類を含む生物圏をいずれ危機に陥れるだろうと警鐘を鳴らしていました。近代の思想を支えたニュートン力学、モネ・デカルトの科学的方法論、ジョンロックの自由主義論、アダムスミスの国富論に共通するのは、「自然資本は神から人類に対して与えられたものであり、それは無限であり、人類がそこに秩序を与え、徹底的に効率よく活用する力と自由がある」ということです。日本も進歩を夢見て、明治時代に和魂洋才の名のもとで、こうした思想を取り入れました。そして現在を生きる私たちの思考(哲学、学問)に大きな影響を与えて、水槽にいる金魚にとっての水のように、その存在すら疑いません。今、エネルギー源が水素に代わろうとしているので、大きな社会経済システムの変化が起こると思われます。それは自然資本のレジリエンス(治癒・回復・共生力)を生みだす政策・規制、テクノロジー、ビジネスモデル、人びとの価値観(生きる意味)の変革によって作り出されると思います。

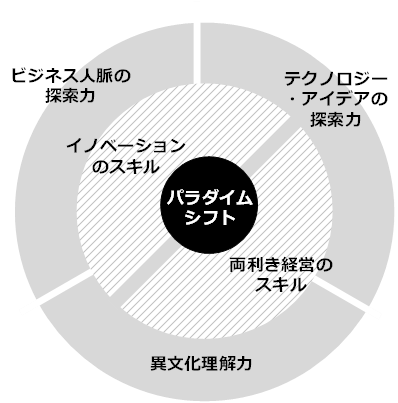

大多数のトップエグゼクティブは、自社の経営資源を活かしてイノベーションを実現することは経営戦略上の重要課題であると認識している。しかしながら、それには大変な困難が付きまとう。それは、イノベーションを実現するための組織能力が不十分であるからである。求められる能力とは、つぎ6つである。

オープンイノベーションの車輪

図は、6つの組織能力の関係を車輪で示している。まず、トップエグゼクティブはイノベーションを起こすために必要な新たなパラダイムを受け入れる必要がある。パラダイムとは、価値観、信条、方針、組織文化、伝統、制度、規則、行動パターン、習慣を含み、無意識にあるものも含めた広い概念である。指数関数的に加速する技術革新、製品ライフサイクルの短縮化により、アイデアやテクノロジーの創造、選択、開発、商業化といったイノベーションのプロセスが、アンバンドリングしつつあるのだ。そのため、ビジネスモデルをオープン化していかなければ、あるいはオープンイノベーションに取り組まなければ、成長は望めない。パラダイムは車輪の車軸に相当する。車軸がぶれると安全に走行できないように、新たなパラダイムに移行できなければ、イノベーションを起こすことは難しい。

また、トップエグゼクティブはイノベーションを生み出すためのスキルと両利き経営のスキルを身に着けて行動に移す必要がある。これまで多くの研究者が豊富な事例研究をつうじイノベーションを生み出す基本原理、方法論、ツールが開発されてきた。イノベーションスキルとは、これらを理解し使いこなせる能力である。トップエグゼクティブは、基本原理を理解したうえで、方法論(フレームワーク)に基づいて適切な問いを立てることによって、課題を的確に設定することができる。また適切なツールに基づいて、そうした課題を解決するアイデアを生み出すことができる。

一方、「両利き」とはAかBかという二律背反に陥るのではなく、AとBの両方を満足する能力のことである。両利き経営とは、既存事業を深化すると同時に、新規事業を探索するための経営手法である。イノベーションスキルと両利き経営スキルの2つのスキルを土台にして、イノベーション戦略を立案し、それを実行するための環境をクライアント組織の内部につくることが可能になる。

さらに、探求すべき2つのターゲットがある。それは、新たな知識と新たなビジネスの人脈である。多くの企業は既存事業を維持することに、これまで長い時間と多大な経営資源を投下してきた。その結果、既存事業の属する業界内の知識、ビジネス人脈を豊富に有し、既存のビジネスエコシステムに深く組み込まれてきた。歴史があり成功を収めてきた企業ほど、既存ビジネスに過剰適応するといった「成功の罠」に陥りやすい。異質なものへ猜疑心が強く、変化を好まない傾向がある。そのため、新たな知識と新たなビジネスの人脈を探索することが容易ではない。

AIの実装によって加速されるデジタル革命と脱炭素社会に向けた緑の革命により、学際的および異なる業界間で多くのイノベーションが起こりつつある。同時に、いくつかのイノベーションが効果的に組み合わされ新たなビジネスエコシステムが形成されつつある。もはや自社の組織内部、自社が属する業界の内部に閉じこもっていては、イノベーションを起こすことはできない。1990年代以降、米国大学の改革を機に、世界の優秀な人材が必要的な最先端の科学技術を学び、母国にもどってイノベーションに取り組んできた。それが2000年代のグローバル経済の成長に大きく貢献した。有用なアイデアやテクノロジーは、高速かつ広範囲に世界に浸透している。世界中で、大組織で働くビジネスパーソン、起業家、大学の研究者など創造性の豊かな人材がGitHubやLinkedInなどビジネスコミュニテー向けSNSなどで「弱いつながり(weak ties)」ではあるが、広範なネットワークが形成されつつある。この弱いつながりは企業組織の境界内の強いつながりよりも、イノベーションにとって有利に働くことが知られている。ビジネスモデルをオープン化し、イノベーションの機会を増やすためにも、我々は、国内の利害関係者だけでなく、さまざまな業界、さまざまなビジネス様式、海外の企業や政府、大学、研究機関と幅広く交流する必要がある。

これまで多くの企業が海外展開を図ってきたが、その多くは工場建設や販売拠点の設置など既存事業の拡張が中心であった。今日、同一業界種内での競争がメインであった状況から、異業種または新業種との競争へと変わりつつある。その結果、新たなビジネスエコシステムがつぎからつぎへと生まれている。新しい知識と新しいビジネス人脈を探索し、新たなビジネスエコシステムで覇権をとるか、または生存領域を確保しなければならない。これまで以上に戦略的パートナーシップの構築が求められているのである。パートナーシップは信頼に基づく。交流の幅を広げ、信頼関係をつくるためには、高次元の異文化理解力が必要である。

GDPは、労働人口×一人当たり付加価値額である。移民の受入に消極的な我が国の労働人口は確実に減少に向かう。また、一人当たり付加価値額(生産性)は、2020年には韓国に追い抜かれた。今後、労働人口の減少速度を生産性の伸び率を上回るようにできなければ、今現在のGDPを維持することすらできない状況にある。生産性をいかに高めるかが、我が国の重要課題になりつつある。その打ち手として、破壊的テクノロジーと言われるAI(人工知能)に期待が寄せられている。その破壊的な意味が実感できないのは当然にしても、AIをいかに活用できるかに企業経営だけでなく、将来の日本全体の浮沈を左右することは確実である。

昨今、AIがあらゆる経済活動または社会生活の中に浸透しつつある。世界で500億台のデバイスにセンサーが付き、次世代通信規格5Gが急速に普及することが数年以内に実現する。通信速度と計算速度の飛躍的な向上によってビッグデータを活用したAIの性能が、すでに熟練者を超えるレベルまで向上した。自動車、ドローン、航空機の完全自動運転はもとより、製造工場における加工組立作業から腹腔鏡(内視鏡)手術まで行うスマートロボット(Smart Robbot)が登場しつつある。また、AIによる自動文章作成を可能にするGPT3が登場し、新聞記事や簡単な報告書を執筆できるレベルに到達した。これまでは、繰り返し作業を自動化するAIからより創造的かつ難しい判断をともなう業務まで担えるまでAIは進化しつつある。間違いなく言えることは、囲碁、自動運転、外科手術など高度な知能を要求されている分野で、人間の知能レベルをAIが完全に超えてしまったということである。

ところで、現場で活躍する歯科治療の予約、製造・生産管理システムにおける受発注、生産指示、在庫管理から、株式市場、パンデミック、気候、人体の新陳代謝に至るまでのすべての活動を支えるのがシステムである。これまで人類は、経済社会的な目的を達成するためにシステムの振る舞いを意図的にコントロールしようとしてきた。あらゆるシステムは基本的にフロー、プロセス、ストックの3つで成り立つ。これら基本要素の振る舞いを数値指標で把握し、システム全体が効率的に希少な資源ストックの最適配分(最適化)を実現できるようにコントロールする。生態系、気候など自然は人間を一切介在せずにシステムをコントロールしてきた。人類は、AI、IoT(internet of things)、各種センサーの3つの技術を手に入れた。これらの技術をシステムに実装することで、いままで人間の知能では認識できなかったムダ(非効率)を可視化し、自動化し、システムを飛躍的に向上させることが可能になった。

ただ、留意すべきは、こうした3つの基礎技術を局所的に導入することによって一部プロセスの改善はできても、全体最適には至らないという事実である。全体最適に至らなければ、局所的な改善効果が逆にシステム全体のアウトプット(目的)から遠ざかってしまう。こうした人間が陥りやすい思考のワナの一つとして、多くの学者、経営コンサルタント(ジェイフォレスター、ジョン・D・スターマンらが体系化したシステムダイナミクス、その理論を組織学習に応用したピーターセンゲら、そして制約条件の理論(TOC)をマネジメントの世界に導入したエリヤフ・ゴールドラットら)は、「部分最適なワナ」と名付けた。

やむくもにDX(デジタルトランスフォーメーション)の掛け声のもとに、3つの基礎技術をシステムに実装して、システム全体の改善または新規開発を図ると、間違いなくこの「部分最適なワナ」に陥ってしまう。これを回避するうえで、必須となる学問がシステム・ダイナミクス(System Dynamics ; SD)である。

システム・ダイナミクス(以下、SDという)は、複雑なシステムにおいて学習効果を高める手法である。航空会社がパイロットの訓練にフライト・シミュレーターを使うのと同じように、SDは、ダイナミック(動的)な複雑性について学習し、システムの抵抗の源を理解し、より効果的な施策を立てられるようにするためのマネジメント・フライト・シミュレーターを開発する手法といえる。

SDは、数学、物理学、工学で開発されたフィードバック制御や非線形ダイナミクスの理論など物理や技術の分野だけでなく、認知心理学、社会心理学、経済学をはじめとする社会科学の知見も活用している。企業経営は、複雑で動的なシステムを管理することである。組織成員は、そうしたシステムの中で毎日仕事をしている。組織学習を促進するためには、①難題の性質について我々が持っているメンタル・モデルを引き出し、視覚的に表現できるツール、②我々のメンタル・モデルを吟味し、新たに施策を立て直し、新たなスキルを実践するような形式モデルとシミュレーション手法、③科学的推論のスキルを磨き、グループ・プロセスを改善し、個人やチームによく起こる習慣的な防御的行動を克服する手法が必要である。

我々はDX時代を本格的に迎える中で、単に業務プロセスのデジタル化を図るという視点ではなく、全体最適なシステムを設計するために、システム・ダイナミクスを活用しなくてはならない。

1.参加型思考は共同体に不可欠である

量子力学の世界的権威で物理学者・哲学者として有名なデヴィッド・ボーム博士は、著書「On Dialogue」の中で、対話の重要性を再認識すべきであると論じています。人類は、狩猟採集生活を営んでいた100万年の間、20~50人規模のグループで車座になり「対話(dialogue)」を行っていました。対話とは、参加型思考に基づくコミュニケーションの手法であり、それは共同体に参加する人々が、共同体の本質的な意味をお互いに意識し、共有し分かち合うことによって、共同体を一つに固めるセメントのような役割を果たします。共同体の意味を共有することで、人は目に見えない人と人との絆の大切さを感じ、お互いに依存しながら協力して仕事をする関係を築くことができると述べています。

2.具体的思考が科学技術の発展を支えた

言語の発達は、人類の思考プロセスに、自分と他人とを区別する「自我」と、人間と自然を区別する「自然の支配者としての自意識」を芽生え育てる役割を強めました。とくに中世に入り、活版印刷技術が発明され、書物が普及するようになると、科学技術を探究するうえで決定的に重要な役割を果たす具体的思考能力が高まりました。科学技術は、新たな製品・市場を作り出し、経済的富を生み出す強力な役割を果たしてきました。

「自然には矛盾は存在しない」という大前提によって、真実をどこまでも探求することを基本的使命感として、物理学者、化学者などの科学者は、様々な発見・発明を行い、科学技術の発展に貢献してきました。コミュニケーション手法の中心が、共同で参加型思考を行うための対話から、共同で具体的な思考を行う「議論(discussion)」へと移りました。

3.「自分の意見=自分自身=絶対的真実」症候群

同じ共同体で仕事をする人間どうしが、互いに真実を求め共同で議論を行なおうとするとき、お互いに強い自我を意識し始めると、等式「自分の意見=自分自身=絶対的真実」が成立し、相手に議論で勝ち、自己の利益を守ろうとするワナに陥ってしまいます。自分の意見が否定されると、あたかも自分そのものが否定されたと思い込んでしまうことや、自分の意見は絶対に正しいと思い込んでしまうことはよく起こります。人間は、親、兄弟、友人、教師、同僚、上司の思考、または書物、TV、インターネットなどの媒体から、意識的にも無意識的にも集団思考を吸収しますので、個人と同様に、集団の場合でも、集団の意見や想定が否定されると、集団的自衛本能が働き、攻撃的になることがよく起こります。また、そもそも意見や考えはあくまで、抽象的な認識による想定であり、個人もしくは集団を問わず、それを全く否定できない絶対的真実と思い込んでしまうことがよく起こります。ボーム博士は、こうした思考のワナが、自己欺瞞を生み、自己矛盾を生み出す要因のひとつと論じています。

4.失われつつある参加型思考

矛盾は、社会集団間、社会集団内、個人間、個人内に巣くっています。人類の歴史は、我々に「社会現象には常に矛盾が内在する」ことを告げています。それが原因で、現在に至っても、民族、宗教、国家間での対立や紛争は絶えません。ボーム博士は、人類がこうした矛盾を生み出すのは、参加型思考にもとづく対話を組織の中で、ほとんどしなくなったことの要因のひとつであると論じています。

5.企業風土は最重要の経営課題である

企業風土を活性化させることは、多くの企業経営者にとって最重要に位置する経営課題です。企業風土は、企業文化とほぼ同義です。過去の歴史が示すように、優れた文化を持つ共同体は、繁栄しつづけます。それが理にかなっているからであると思います。文化は共同体が生み出す物事の根源的な因子(目的因、作用因、形相因、質料因)であると思います。優れた企業風土のもとでは、組織成員間の信頼関係が強く、組織にかかわる意味を共有し、互いに協力し合い、高い業績を生み出すことができます。働く人々の人生を有意義なものにするかどうかは、大きく企業風土にかかっていると思います。

6.参加型思考が働かなくなると、明晰な具体的思考ができなくなる

参加型思考が働かなくなると、働く人々自身の中、働く人々の間、組織と顧客・市場と間、組織と協力会社との間に、幾層にわたって数多くの矛盾が蔓延します。人間は、参加型思考を働かせなくなると、自我の意識が異常に強くなり、共同体の意味をお互いに共有し相互依存関係で協力しながら仕事をし合うことをしなくなります。「お互いに協力し合えればよい仕事ができるのに、あいつと来たら自分のことしか考えない。」という言葉をよく聞くようになると、それは組織内に矛盾が蔓延し始めた兆候です。なぜなら、参加型思考では、相手の意見・想定を知り、その奥に流れる意味を感じ取り、共有することで、一つの有機体になることを目的にしているのであって、その真偽、善悪を判断することを目的にしていないからです。それゆえ、「お互いに協力したい(参加型思考)」と思うことと「自分は絶対に正しくて相手は絶対に間違っている(非参加型思考)」と思うことは矛盾しています。また、組織内に矛盾が蔓延しますと、過剰なストレスが生じ、明晰な具体的思考を妨げます。

ソーシャルメディアを開けば飛び交う罵詈雑言。終わりの見えない政治的な対立。社会の分断に、多くの人がうんざりしているのではないでしょうか。現代の民主主義は、しばしば「51%対49%」という勝者と敗者を生み出す構造的な問題を抱えています。これは、まるで社会システムに埋め込まれた「バグ」のように機能し、4年ごとに政策がひっくり返る非効率と、人々の間の深い溝を生み出し続けています。

この絶望的にも思える状況に対し、テクノロジーを用いて実践的かつ驚くほど楽観的なビジョンを提示した人物がいます。台湾の初代デジタル担当大臣、オードリー・タン氏です。タン氏の思想は、単なる理想論ではありません。社会の信頼度がわずか9%にまで落ち込んだ台湾を、70%以上にまで回復させた実績に裏打ちされています。本記事では、私たちの社会が抱える「バグ」を修正する、その驚くべき思想の核心に迫ります。

オードリー・タン氏が指摘する現代民主主義の根本的な「バグ」、それは単純な多数決の原理そのものです。 選挙で51%が勝利しても、残りの49%は不満を抱えたまま決定に従わなければなりません。この構造が、社会に深刻な分断と二極化をもたらします。対立する陣営は互いへの不信感を募らせ、ついには相手を理解しようとする「好奇心の欠如」、すなわち相互の無関心に陥ります。そして政権が交代するたびに前の政策がすべて覆される非効率な「揺り戻し」が頻発するのです。タン氏の視点の画期的なところは、これを修正不可能な制度の問題として諦めるのではなく、テクノロジーによって修正(デバッグ)可能な「社会技術」のバグとして捉えた点にあります。

タン氏が提唱する解決策「多元性(Plurality)」を支える技術が、オンライン対話システム「Pol.is」です。 これは、私たちが慣れ親しんだSNSとは全く逆の思想で設計されています。

このシステムは、分断を加速させるのではなく、合意形成を促す「プロソーシャル・メディア」として機能します。実際に台湾では、Uber支持派とタクシー業界が激しく対立した問題をこのPol.isを用いて解決に導き、全てのグループが合意できる具体的な政策案の形成に成功しました。

シリコンバレーで語られる「AIが人類を超える」といった未来像に対し、タン氏は明確に異を唱えます。 シンギュラリティがもたらすのはユートピアか、ディストピアかという二元論は、「アクセルとブレーキしかない車」のようなものだと批判します。タン氏にとって、AIの役割は全く異なります。

その具体的な機能とは、数万件に及ぶ市民の多様な意見をAIが要約・分析し、社会全体の意見分布を偏りなく可視化する「高解像度の集合写真」を作成することです。しかし、真に重要なのはその先です。AIは、形成された政策がどの市民のどの意見に由来するのかを追跡し、「あなたの言葉がこの変化をもたらした」とフィードバックします。この強力なフィードバックループこそが、市民に参加する動機を与え、民主主義の基盤である「市民の筋肉」を鍛え上げるのです。

これまで述べてきた思想や技術は、単なる空論ではありません。最も説得力を持つのは、台湾社会が経験した劇的な変化という事実です。

この驚異的なV字回復は、どれほど深刻な分断と不信に苦しむ社会であっても、適切なテクノロジーと思想を用いれば、信頼を再構築し、共に未来へ進むことが可能であるという強力な証拠です。

本記事では、オードリー・タン氏が提示する4つの驚くべき視点を探りました。①現代民主主義に潜む「多数決というバグ」、②分断を乗り越える「プロソーシャルな技術」、③市民の筋肉を鍛える「AIの新たな役割」、そして④台湾で実証された「社会の信頼回復」という事実です。

タン氏のビジョンが示す最も重要な変革は、民主主義を固定的なイデオロギーとしてではなく、バグを修正し、改善し続けられる「アップグレード可能な社会技術」として捉え直す視点です。テクノロジーは私たちを分断するためだけのものではありません。相互理解を深め、より良い合意を形成するための強力なツールとなり得るのです。

最後に、私たち自身に問いかけてみましょう。私たちのコミュニティや組織に潜む「バグ」を修正するために、私たちはテクノロジーをどう使いこなせるでしょうか?

量子コンピュータと聞くと、多くの人が複雑で神秘的な技術を思い浮かべるかもしれません。「量子の世界」という言葉自体が、私たちの日常的な感覚とはかけ離れた、難解な数式に満たた領域を連想させます。しかし、その革新的な計算能力の源となっている中心的なアイデアは、驚くほどシンプルに理解することができます。

この記事では、複雑な数学を一切使わずに、量子コンピュータがなぜ、そしてどのようにして従来のコンピュータを遥かに凌駕する可能性を秘めているのかを解説します。私たちの常識を覆す4つの驚くべき事実を通じて、量子コンピューティングの核心に迫りましょう。

量子コンピュータと古典的なコンピュータの最も根本的な違いは、情報を処理する最小単位にあります。古典コンピュータでは、情報は「ビット」によって扱われます。これは、電流を流すか流さないかによって「オン」か「オフ」の状態が決まるトランジスタのようなもので、常に「0」か「1」のどちらか一方の、確定した状態にあります。

それに対して、量子コンピュータの最小単位は「量子ビット(キュービット)」と呼ばれます。キュービットは量子の世界の法則に従うため、奇妙な振る舞いをします。測定される前は、まるで「量子のテニスボール」が2つの地点に同時に存在する「確率の波」として記述されるように、キュービットも「0」と「1」の状態を同時に持つことができます。この現象は「重ね合わせ(スーパーポジション)」と呼ばれます。

このように、測定するまでは「0と1の可能性が重なり合った状態」にあり、測定した瞬間にどちらか一方に確定するという性質こそが、量子コンピュータのすべての基本となる、最も重要な原理なのです。

重ね合わせの状態は、量子コンピュータに驚異的な並列計算能力をもたらします。例えば、古典コンピュータで最も単純な論理演算である「NOT(反転)」を考えてみましょう。入力が「0」なら「1」を、「1」なら「0」を出力するだけの単純な操作です。

では、この「NOT」操作を、「0」と「1」の重ね合わせ状態にあるキュービットに適用するとどうなるでしょうか。答えは、「0と1」の状態が、そっくりそのまま「1と0」の状態へと一瞬で変化します。つまり、量子回路は重ね合わせの中にある「0」と「1」の両方の要素に対して、たった1回の操作で同時に作用するのです。

この原理を拡張してみましょう。2つのキュービットを使えば、00、01、10、11という4つの状態を同時に表現でき、1回の操作で4つの計算を同時に実行できます。3キュービットなら8つ、4キュービットなら16つと、キュービットの数が増えるにつれて計算能力は指数関数的に増大します。この圧倒的な並列処理能力こそが、量子コンピュータが特定の種類の問題を驚異的な速さで解ける理由なのです。しかし、この力をどのようにして「正しい答え」を見つけるために使うのでしょうか?その方法は、私たちの直感とは少し異なります。

量子コンピュータの計算プロセスは、直感とは少し異なります。例えば、非常に複雑な関数を解く問題を考えてみましょう。古典コンピュータは、考えられるすべての入力を一つずつ試す「総当たり攻撃」で答えを探します。問題が複雑になると、この方法では宇宙の年齢ほどの時間がかかってしまうこともあります。

一方、量子コンピュータは、考えられるすべての入力を重ね合わせ状態としてシステムに一度に入力します。そして、たった1回の操作で「答え」を得ます。しかし、ここが重要な点ですが、出力される答えもまた重ね合わせの状態にあります。つまり、正解は「デッキに隠された1枚のカードのように」膨大な数の不正解の中に混ざった状態で出てくるのです。

この違いは、計算におけるアルゴリズムの役割を根本的に変えます。

古典コンピュータのアルゴリズムは、答えを見つけるために必要です。対して量子コンピュータのアルゴリズムは、不正解の山の中に既に存在する答えを抜き出すために必要なのです。

つまり、量子アルゴリズムの目的は、計算結果の中から正しい答えを測定できる確率を限りなく1に近づけることです。それは答えを「探す」作業ではなく、膨大な可能性の中から答えを「抜き出す」作業と言えるでしょう。

これほど強力な可能性を秘めているにもかかわらず、なぜ量子コンピュータはまだ広く使われていないのでしょうか。その背景には、実用化に向けた巨大な技術的課題が存在します。

量子コンピュータの力は、重ね合わせという量子の性質を利用した大規模な並列処理から生まれます。しかし、その真の巧妙さは、計算結果というノイズの海から正しい答えだけを巧みに釣り上げる「量子アルゴリズム」にあります。

科学者たちがこれらの技術的な壁を乗り越えようと研究を続ける中、私たちは大きな変革の入り口に立っています。本記事では重ね合わせを中心に解説しましたが、実際には「量子もつれ」といった、さらに不思議な量子の性質も利用することで、量子コンピュータは未知の領域を切り拓こうとしています。もしあなたが量子コンピュータを使えるとしたら、現在「解決不可能」とされているどんな問題を、最初に解かせてみたいですか?

世界の未来は、台頭する中国と衰退するアメリカという二大国の「避けられない衝突」によって決まる――この物語を誰もが耳にしたことがあるでしょう。しかし、地政学アナリストのイアン・ブレマー氏によれば、これは真実の姿ではありません。世界における最大の不安定要因は、世界で最も強力な国家であるアメリカが、自らが築き上げた国際システムを自発的に放棄することを選択したという、より驚くべき事実にあります。

現代における最も重要な物語は、中国の台頭やアメリカの衰退ではありません。それは、米国が「自らが4分の3世紀にわたって築き、主導してきた国際システムから自ら離脱することを選んだ」という事実です。

この決断は、国が弱体化したからではなく、国内の「不満の政治(politics of grievance)」から生まれています。その根底には、有権者が米国の制度や指導者層がもはや自分たちを代表していないという強い不信感があります。ブレマー氏はこの出来事の特異性を、「これには歴史的な前例がない。今まで一度も起こったことがない」と強調しています。

ブレマー氏は、過去の「予測不能性」と現在の「信頼性の欠如」を明確に区別します。かつてのパラダイムは、ウィンストン・チャーチルの言葉に象徴されていました。

アメリカ人は、他のあらゆる選択肢を使い果たした後には、常に正しいことをすると期待できる。

しかし今日、世界の指導者たちは米国を予測不能であると同時に「信頼できない」国だと見ています。ブレマー氏は、米国が一方的に公約を撤回した例として、イラン核合意、環太平洋パートナーシップ協定(TPP)、パリ協定を挙げています。それに加え、カナダのような同盟国の領土保全を脅かし、諜報活動の共有を停止するなど、その例は枚挙にいとまがありません。彼は、この新たな「米国の信頼性の欠如」こそが、「今日のGゼロ世界における地政学的な不確実性と不安定性の中心的な要因」であると結論づけています。

ブレマー氏は、現在米国で起きていることを「政治革命」と呼べると強く主張しています。彼は、自身の生涯で世界に影響を与えた国家革命は過去に2つあったと指摘します。ミハイル・ゴルバチョフによるソ連の社会主義革命は失敗に終わりました。一方、鄧小平による中国の経済革命は成功を収めました。そして今、トランプ大統領が主導する3つ目の革命が進行しているのです。

これは鄧小平のような経済革命ではなく、行政府の権力を強化することに焦点を当てた政治的な革命です。この革命の主な特徴として、議会や裁判所からの権力奪取、専門的な官僚機構(いわゆる「行政国家」)の粛清、FBIや司法省といった機関の政敵に対する武器化、そして大統領の免責の確保が挙げられます。ブレマー氏はこれを、トランプ大統領が「法の支配をジャングルの掟に置き換えている」と厳しく要約しています。

この暗い見通しの中に、逆説的ともいえる明るい兆しがあります。それは、米中関係が「より安定した方向へ」と向かっていることです。

この安定化の理由は、中国政府が重要鉱物やレアアースにおける支配力という交渉カードを使い、トランプ大統領を全面的な貿易戦争の脅威から引き下がらせることに成功したためです。これによりトランプ大統領は、中国が真の交渉力を持つことを確信したのです。その結果、米国政府はこれまで「絶対にあり得ない領域」だった半導体輸出規制の一部を緩和し、現在では両国の首脳が合意を望んでいるように見えます。

この新しい現実の中で、ブレマー氏は米国の同盟国に対し、「まず防衛、次にヘッジ(defense first, hedge second)」という明確な戦略を提言しています。

これは、同盟国がもはや米国の保護を当てにできず、自国の「長期的な能力」に緊急に投資し、「自国の安定性を強化」しなければならないことを意味します。具体的には、「強固な産業政策、合理化された規制・官僚機構、そして新技術への大規模な投資」に注力する必要があります。同時に、国際社会で「より強力な外交的リーダーシップを発揮し、多国間協調の枠組みを構築する責任を受け入れる」ことが求められています。戦術的なアドバイスとして、「トランプ大統領に不都合な見出しを避ける」こと、そして可能であれば他国にスポットライトが当たるようにすることも含まれています。

私たちは今、指導者不在で舵のない、危険な時代に突入しています。古いルールはもはや適用されず、新しいルールもまだ書かれていません。ブレマー氏が最後に投げかけた問いは、私たち一人ひとりに向けられています。ワシントンがリーダーシップを発揮することも、北京がその役割を担うことも期待できないこの時代において、私たち日本に住む一人ひとりが、企業が、そして国家が、より安定した未来を築くために、いかに協力していかなければならないのでしょうか。

日々のニュースに触れていると、世界が良い方向に向かっているのか、それとも悪い方向に向かっているのか、分からなくなることはないでしょうか。私たちはしばしば、目前の出来事に圧倒され、長期的な視点を見失いがちです。

この記事の目的は、その混乱を乗り越える手助けをすることです。オックスフォード大学の研究グループ「Our World in Data」が提供する、何十年、時には何世紀にもわたる長期的なデータに基づき、世界で起きている巨大なトレンドを客観的に読み解いていきます。

データが示すのは、単純な物語ではありません。それは、人類が成し遂げた驚くべき進歩と、それと同時に存在する深刻な課題という「二つの現実」です。本稿では、その中から特に衝撃的で意外な5つのテーマを掘り下げ、私たち自身の「選択」がどのように世界を形作ってきたかを見ていきましょう。

歴史を振り返ると、子供の死亡率が30%を超えることも珍しくなく、幼くして命を落とすことは悲劇的にも「普通」のことでした。しかし、過去100年から200年、特にここ数十年の間に、児童死亡率は劇的に低下しました。これは人類史上、最も驚異的な進歩の一つです。

データはこの偉業が、医療への支出増加という人間による投資の結果であることを明確に示しています。そしてそこには、非常に希望に満ちた洞察が含まれています。医療費の増加は、豊かな国でも貧しい国でも、ほぼ同じ割合で子供の死亡率を低下させるのです。これは、基本的な保健医療への投資が、場所を問わず絶大なリターンを生むことを意味します。

しかし、この偉大な進歩の裏で、厳しい現実は続いています。今なお、世界では年間500万人の子供たちが5歳の誕生日を迎える前に亡くなっているのです。これは1分間に10人の子供が亡くなっている計算になります。

このテーマは、私たちが人間の選択によってどこまで進歩してきたかを認識することの重要性と、その進歩の恩恵がまだ全ての人々に平等に行き渡っていないという重い現実を突きつけます。人類が成し遂げた成果は本物ですが、私たちの仕事はまだ終わっていません。

200年前、地球上のほとんどの人が「極度の貧困」状態にありました。それは、データが示すように「栄養失調にならない程度の食料、最低限の暖房、そして雨風をしのげる小さな住居」さえも、文字通り手に入れることが困難な生活でした。しかし産業革命以降の持続的な経済成長は、数十億人をその状態から引き上げました。これは人類史における最も重要な変化と言えるでしょう。

しかし、貧困の定義を少し変えるだけで、全く異なる現実が見えてきます。「1日2.15ドル未満」という極度の貧困ラインでは大きな進歩が見られますが、ラインを「1日6.85ドル」に引き上げると、世界の47%(ほぼ半分)が貧困層に含まれます。さらに「1日30ドル」のラインでは、その割合は84%にまで跳ね上がります。

この事実は、世界の不平等が依然として巨大であることを示しています。Our World in Data はこの事実を、力強い言葉で締めくくっています。

2世紀にわたる進歩の後でさえ、私たちはまだ初期段階にいるのです。世界の貧困削減の歴史は、まだ始まったばかりなのです。

200年前、民主的な権利を持つ市民は世界にほとんど存在しませんでした。一般の人々が投票し、自由が保障されるという考えは、大半の人類にとって無縁のものでした。しかし今日、数十億人が民主主義国家に住んでおり、これは歴史的に見て驚異的な権利の拡大です。

ここに、直感に反するパラドックスが存在します。データが示すのは、「民主主義の拡大よりも速いペースで世界人口が増加した」という事実です。その結果、民主的な権利を持たずに暮らす人々の「絶対数」は、人類史上最多となっているのです。

進歩は決して一方通行ではありません。例えば、14億の人口を抱えるインドが2017年、一部の主要な指標で「選挙独裁制」に再分類されました。このような一つの変化が、統計上、いかに多くの人々の権利後退を意味するかを考えると、民主主義の進歩が決して保証されたものではないことが分かります。

かつて人類は、周期的に発生する大規模な飢饉に苦しめられてきました。しかし、人間のイノベーションがこの状況を一変させました。農業科学による収穫量の増加、医療の改善、グローバルな貿易の拡大、食料価格の相対的な低下、そして極度の貧困の減少。これらの要因が組み合わさり、現代において大規模で致命的な飢饉は非常に稀なものになりました。人口増加が必然的に飢饉を招くというマルサス的な考えは、こうして覆されたのです。

ただし、飢饉が完全になくなったわけではありません。データが示す厳しい現実は、現代で発生する致命的な飢饉は、ほぼ常に「紛争」と関連しているということです。戦争は食料生産を破壊し、交易路を遮断し、病気を蔓延させ、そして決定的に人道支援の到達を妨げます。

ここから得られる教訓は明確です。人類は自然の脅威に対しては大きなレジリエンス(回復力)を獲得しましたが、私たち自身の行動、つまり紛争が、新たな悲劇を生み出す最大の要因となっているのです。

多くの国で、男女間の賃金格差が近年縮小傾向にあるというポジティブなデータがあります。しかし、なぜこれほどの格差が依然として根強く残っているのでしょうか?データは、問題が単なる賃金以上の、より深い構造にあることを示唆しています。

それは一枚の「見えない壁」のようです。例えば、インドでは女性が男性の約10倍もの時間を育児や介護といった無償ケア労働に費やしています。この膨大な負担は、女性が高賃金の仕事に就く機会を直接的に奪います。その結果、女性は保育や介護といった、社会に不可欠でありながら低賃金な職種に偏りがちになります。

さらに、多くの国で子供を持つことで女性の収入が長期的に打撃を受ける「マザーフッド・ペナルティ」も確認されています。世界の企業で女性がトップマネージャーである割合は約18%に過ぎず、指導的立場への道も閉ざされがちです。

問題は社会規範だけではありません。驚くべきことに、女性が男性と同じ職業に就くことを妨げる「明確な法的障壁」が今なお存在する国もあります。さらに、多くの低所得国では、女性が自身で稼いだお金の使い道に関する決定にさえ関与できないという、家庭内での深刻な権力不均衡もデータは明らかにしています。これらは個別の問題ではなく、互いに連動し、女性の機会を制限する体系的な壁を形成しているのです。

本稿で見てきたように、世界は多くの点で過去より劇的に良くなりました。同時に、依然として深刻な課題と不平等を抱えています。この「二重の現実」を直視することが、世界を正しく理解するための第一歩です。

重要なのは、これらのトレンドが自然に起きたわけではないということです。データは、進歩が人間の「ポジティブな選択」の結果であることを示しています。それは科学技術の革新、賢明な政策、公衆衛生への献身的な取り組みでした。一方で、今なお残る深刻な問題は、人間の「ネガティブな選択」や、私たちが作り出してしまった欠陥のあるシステムに起因しています。紛争、差別、根強い社会規範、そして制度の不備です。

進歩が可能であったという事実は、未来への希望を与えてくれます。そこで、最後にあなたに問いかけたいと思います。

データによって明らかにされたこれらの根強い課題に対し、もし私たちが集合的な知性と努力を真に集中させれば、これからどれだけの進歩が可能になるのでしょうか?

米中対立を主軸とする地政学ダイナミクスの変化が、日中関係に構造的な緊張をもたらす中、多くの日本企業は、経済的な結びつきの強さから「最悪の事態は起こらないだろう」という合理的な判断に基づきリスクを評価しています。

しかし、日本企業のリスク評価を支えるその大前提が、中国共産党の行動原理と致命的に乖離していたとしたら? その時、あなたの会社の戦略は機能不全に陥ります。

本記事では、米海軍大学校の歴史家サラ・ペインの分析に基づき、多くのビジネスパーソンが見落としている、経済合理性を超えた中国の「本当の動機」を3つの不都合な真実として解き明かします。

中国共産党にとって、最優先されるべき課題は経済成長ではありません。それは、党による「絶対的な政治的独占を維持すること」です。この目的の前では、経済的な繁栄さえも二次的な要素に過ぎません。

この文脈で台湾を見ると、その存在は単なる領土問題ではなくなります。民主主義と自由経済を享受し、文化的に成功を収めている台湾は、「共産党支配なしに繁栄する中国社会」が可能であることの「生きた反論」なのです。この事実は、中国共産党の支配の正当性そのものを根底から揺るがす、実存的な脅威と見なされています。この脅威に対抗するため、習近平主席は国内の結束を促す最後の切り札として「ナショナリズム」を動員しており、これが台湾統一への圧力を一層高めているのです。

中国共産党の「絶対的な政治的独占を維持すること」が 最優先事項であり、経済成長さえも交渉可能な要素である。台湾は「生きた反論」として、共産党支配なしに繁栄する中国社会が可能であることを示し、党の存立を脅かす実存的脅威と見なされている。

多くの企業が、合理的な国益計算に基づいて中国のリスクを評価していますが、危機の本当の核心はそこにありません。真のリスクは、経済的な損失を度外視してでも「絶対的な政治的独占」を守ろうとする、政権の存亡をかけた「非合理な誤算」の中に潜んでいます。

この「非合理な決断」は、日本企業にとって「地政学的な一瞬での経済的進歩の蒸発」を意味します。もし中国が台湾に侵攻すれば、その代償は計り知れません。国際社会は、その帰結を曖昧さなく中国に伝え続ける必要があります。

「グローバルな貿易システムから永久に追放」され、「何十年にもわたって成長を抑制」されるという破滅的な経済的帰結

台湾有事が発生した場合の最悪シナリオとは、単なる経済制裁ではありません。それは、中国経済がグローバルな貿易・金融システムから完全に、そして永久に切り離される事態を意味します。

このシナリオ下で課される制裁は、一時的なものではなく、永続的なものになる可能性があります。ロシアのウクライナ侵攻後に科された制裁をはるかに超える、前例のない規模と厳しさになるでしょう。

国際社会から「この世の終わりまで」続くような長期的制裁が課され、中国経済がグローバルシステムから切り離される。

このような究極のリスクに直面したとき、日本企業に求められる戦略は、もはや従来の「リスク管理」では不十分です。今すぐ着手すべきは、「リスクの除去・分散」への根本的なシフトです。これは具体的には、サプライチェーンにおける「チャイナ・プラス・ワン」の加速、最悪の事態を想定した中国事業の撤退・縮小ロードマップの策定といった、従来のリスク管理とは次元の異なる「覚悟」を意味します。

これまで見てきたように、中国の行動原理は、私たちが前提としがちな経済合理性とは全く異なるロジック、すなわち「共産党による政治的独占の維持」によって動いています。これは、日本企業が直視すべき3つの戦略的現実を意味します。

この不都合な真実を前に、経営者やビジネスリーダーは自問すべきです。

あなたの会社の中国戦略は、経済的合理性が続くという「希望」に基づいていますか? それとも、その前提がいつ崩れてもおかしくないという「覚悟」に基づいていますか?

その答えが、未来の企業の存続を左右するかもしれません。

最近、世界経済が根本的に変わり、より分断されていると感じませんか?これは単なる気のせいではありません。私たちは今、経済史における「巨大なUターン」とも言うべき地政学的な地殻変動の真っ只中にいます。

数十年にわたり、国境を越えた貿易と資本移動の自由化を推し進めてきた「ワシントン・コンセンサス」という経済思想が、世界の常識でした。この「ハイパー・グローバリゼーション」の時代が終わりを告げ、国家安全保障と国内産業を優先する「ホームランド・エコノミクス」という全く新しいモデルへと、世界は大きく舵を切っているのです。

この記事では、この歴史的な転換の裏に隠された、5つの驚くべき、あるいは直感に反する真実を、最新の分析に基づいて解き明かしていきます。

1990年代、資本が国境を自由に飛び交う「ハイパー・グローバリゼーション」の最盛期には、世界は単一の巨大な資本市場になったと考えられていました。しかし、これは意図的な政策選択の結果でした。第二次大戦後の「ブレトンウッズ体制」では、資本移動はむしろ厳しく管理されていたのです。そして驚くべきことに、規制が撤廃された後でさえ、データは真に統一されたグローバル資本市場が実は存在しなかったことを示しています。

その証拠は2つあります。第一に、豊かな国々の経常収支の不均衡は、GDPの平均2〜3%程度と非常に小さいものでした。もし本当にグローバルな市場が存在すれば、貯蓄の多い豊かな国から投資を必要とする貧しい国へ、もっと大規模な資本の流れがあったはずです。しかし実際には、ほとんどの貯蓄と投資は国内に留まっていました。

第二に、実質金利が国によって大きく異なっていました。単一のグローバル市場であれば、資本はリターンの高い方へ流れ、最終的に金利は世界中でほぼ同じ水準に収斂するはずですが、そうはなりませんでした。さらに、この不完全で不安定な資本移動は、1997年のアジア通貨危機のように、途上国に壊滅的な金融危機をもたらすこともありました。

そして、この不完全なグローバル市場の恩恵は、そもそも豊かなくにの労働者には届いていませんでした。

グローバル化は世界全体の富を増大させましたが、その恩恵は豊かなくにの労働者に平等に行き渡ったわけではありませんでした。むしろ、その格差は深刻な政治問題の火種となりました。

2006年までに、豊かな国々で経済全体に占める労働者の取り分は、過去30年間で最低の水準にまで落ち込みました。特に米国では、2001年の景気後退後、労働者の生産性は15%も上昇したにもかかわらず、典型的な労働者の実質賃金は逆に4%も減少するという事態が発生したのです。

この驚くべき格差の背景には、世界的な労働供給の爆発的な増加があります。中国、インド、そして旧ソビエト圏が世界市場に参入したことで、利用可能な労働力は15億人から30億人へと、事実上倍増しました。この巨大な労働力の流入は、資本の増加を伴わなかったため、豊かな国々の労働者の交渉力を弱め、賃金に強烈な下方圧力をかけたのです。

グローバル化の勢いが衰え始めたのは、近年の米中貿易戦争がきっかけだと思われがちですが、実際にはそのずっと前、2010年頃から「スローバリゼーション(slowbalization)」と呼ばれる減速が始まっていました。

この失速には、主に3つの実用的な理由がありました。

このため、近年の保護主義的な動きは、かつてないほど経済を混乱させます。あるアナリストが指摘するように、今日の深く統合されたサプライチェーンに関税をかけることは、次のような行為に等しいからです。

まるで工場の真ん中に壁を建てるようなものだ。

この「スローバリゼーション」という静かな変化が土台となり、近年の地政学的な衝撃が、経済を全く新しい方向へと押し出したのです。

そして今、私たちは「ホームランド・エコノミクス」という、全く新しい時代に突入しています。これは、経済政策の最優先目標が、純粋な経済効率性から、地政学的リスクを低減することへと根本的にシフトしたことを意味します。この転換を加速させたのは、近年の4つの大きな衝撃でした。(1) 2020年のコロナ禍が露呈させたサプライチェーンの脆弱性、(2) 激化する米中対立、(3) ロシアによるエネルギーの武器化、そして(4) 生成AIがもたらす未来への不確実性です。

政府はこの新しい目標を達成するために、主に2つの強力なツールを用いています。

この新しいアプローチにより、グローバル化を支えてきた世界貿易機関(WTO)は事実上その機能を停止させられ、代わりに地政学的なつながりを重視する地域的な貿易ブロックが台頭しています。

ホームランド・エコノミクスには、大きな経済的コストが伴う可能性があります。ある試算によれば、世界経済が完全に分断された場合、世界の総生産は2%から最大で5%以上も減少する可能性があるとされています。5%の減少とは、「世界全体が経済的なブレグジット(英国のEU離脱)を選択するようなものだ」と言えば、そのインパクトの大きさがわかるでしょう。

にもかかわらず、なぜ政治家はこの道を突き進むのでしょうか。そこには巧妙な「政治的ワナ」が存在します。

このワナがあるため、政治家は、たとえ歴史が内向きになることの経済的損失を証明していても、保護主義的な政策を追求する強いインセンティブを持ってしまいます。

世界は今、効率性を追求した「ハイパー・グローバリゼーション」の時代から、安全保障を最優先する「ホームランド・エコノミクス」の時代へと、大きな転換点を迎えています。この新しいモデルは、世界をより安全で、より公平な場所にするという約束を掲げています。

しかし、その裏には高いコストと大きなリスクが潜んでいます。もし、このコストのかかる新しいモデルが約束通りの成果を上げられなかったとしたら、政府はどうするでしょうか。

その時、政府は成果を出すため、さらに強力な国家管理、さらに積極的な産業政策へと、より自由の少ない道へと突き進むことを余儀なくされるのではないか――。それこそが、私たちが今、真剣に考えなければならない、未来への懸念なのです。

なぜ国家間の対立は終わらないのか?東洋哲学に学ぶ「見えない前提」を覆す3つの視点

東アジアにおける地政学的緊張と終わりの見えない軍拡競争。私たちはこのニュースを日常的に目にし、一種の「仕方ないこと」として受け入れてはいないでしょうか。

国際政治学の世界では、この現象は「安全保障のジレンマ」という言葉で説明されます。自国を守るための軍備増強が、結果的に相手国の脅威認識を高め、さらなる軍拡を招くという悪循環です。 しかし、もしこの問題の根本原因が、単なる国家利益の対立ではなく、私たちが「国家」というものをどう捉えるかという、西洋的な思考法の「見えない前提」そのものにあるとしたらどうでしょう?

本稿では、この袋小路を打ち破る鍵として、東洋哲学に由来する3つの視点を紹介します。それは、国際関係を全く新しい角度から理解し、解決へと導く可能性を秘めた、逆転の発想です。

1. 真の敵は我々の視点そのもの:

「主語の論理」 ジョン・ミアシャイマー教授が提唱する「攻撃的リアリズム」に代表されるように、現代の国際関係論は、ある一つの強力な論理に基づいています。それが「主語の論理」です。 この論理は、国家をそれぞれが独立し、自己完結した存在(Self-Sustaining Subject)として捉えます。国際社会という無政府状態(Anarchy)の中で、国家という「主語」が追求すべき至上命題は、自らの生存を最大化すること。

この視点に立てば、ある国の防衛力強化は、隣国にとって「主体の脅威」と認識され、他国は必然的に、自らの生存を脅かす可能性のある「敵対的な客体」として映ります。 その結果、国際関係はどちらかが得をすればどちらかが損をする「ゼロサムゲーム」となり、軍事力の増強こそが唯一の安全保障であるという信念が生まれます。これが「安全保障のジレンマ」のメカニズムです。

ここで重要なのは、この危機的状況を生み出しているのが、私たちが当たり前だと思っている「国家は孤立した主体である」という物の見方、すなわち「主語の論理」そのものであるという点です。

2. 国家は真空には存在しない:

「述語の論理」 この行き詰まりを打破する鍵が、東洋哲学、特に日本の西田幾多郎や和辻哲郎らの思想に見られる「述語の論理」です。 この論理は、西洋的な思考の問いを根底から覆します。「国家(主語)は何をすべきか?」と問う代わりに、「国家とは、そもそも、いかなる関係性(述語)の中で成立しているのか?」と問うのです。 これは「関係性の存在論」と呼ばれる考え方に基づいています。

仏教の「空」、道教の「陰陽」、日本の「間柄」といった思想に通底するように、国家は、固定された実体として存在するのではなく、地理、経済、歴史といった複雑な関係性の網の目(「間柄」)の中で、常に生成され続ける動的な現象であると捉えます。 独立した不変の実体としての「国家」は存在しません。

西田幾多郎の「場所の論理」を借りれば、個々の国家の行動(主語)は、常に「東アジア」という共有された生存圏(述語)という、より大きな「場」によって規定されています。この視点に立てば、共通の「場」を破壊する行為は、自らの存在基盤を破壊する自己破壊に等しいのです。自国の安全保障(主語)と、地域全体の安定(述語)は分割不可能な全体であり、片方を犠牲にしてもう一方を最大化することは不可能だという、根本的な認識転換が可能になります。

3. 新しい合理性:

生存のための必須の協力。この東洋的な「述語の論理」と、西洋的な戦略思考を統合することで、安全保障のジレンマを超えるジンテーゼ(合)としての「関係的合理性」が姿を現します。 これは、ナイーブな理想主義や国益の放棄を意味するものではありません。むしろ、自国の利益追求という「競争」を可能にするための土台(述語の安定)を、ライバルと共同で維持することこそが、最も高度で合理的な国益であると考える、新しい合理性です。具体的には、以下の二つの柱が考えられます。

A. 共通の生存基盤の協調的維持

経済の大動脈であるシーレーンを、互いに「奪い合う資源」としてではなく、「共同で維持すべき述語」として再定義します。海賊対策や環境保護、災害救援といった分野での協力を、「信頼醸成」のためではなく、自らの生存を保証するための合理的な義務として制度化するのです。

B. 偶発的衝突の「場」の解体

偶発的な軍事衝突のリスクは、不信感があるからこそ高まります。そこで、厳格な行動規範(COC)や多国間の監視システムを導入します。これは相手を信頼するから行うのではありません。むしろ「不信を前提」としながらも、誤算による破局的な自己破壊を防ぐための、必須の「システム安全保障」なのです。

結論:

国益から地球的責任へ ミアシャイマーのリアリズムは、現代世界が直面する「事実」を冷徹に描き出しています。しかし、それは全てではありません。東洋哲学は、私たちが目指すべき未来の「価値」と「可能性」を指し示してくれます。

「主語の論理」から「関係的合理性」への移行は、安全保障のジレンマを超えるための鍵です。それは、国家間の競争を続けながらも、その競争が破滅的な結末に至らないよう、競争の舞台である「場」と「間柄」を共同で守り続けるという、より高度な知恵を私たちに要求します。

その意味で、現在の東アジアの緊張は、単なる地域紛争ではありません。それは、人類が「個別的な利益追求」という段階から脱却し、私たち全員が共有する「地球的間柄」への責任を負う存在へと進化できるかどうかを問う、世界的な試金石と言えるのかもしれません。

Webからもお問い合わせ・ご相談を受け付けております。