ESG分野の株主提案が増加しつつあります。これは、2019年に米経営者団体ビジネス・ラウンドテーブルが、すべてのステークホールダー(利害関係者)にコミットするという宣言が行われて以来、米国型の株主至上主義からステークホルダー資本主義に急速に浸透しつつあることを示す現象といえます。

日本においては、特にGのガバナンス改革を訴える海外投資家の圧力が高まっています。東芝の経営陣に対する風当たりは大変厳しいものがあります。経営能力がないという批判さえ浴びています。日本の伝統的な組織の意思決定は、集団合意と言われています。これとは対称的に、強いリーダーが企業を引っ張る米国や中国とは全くことなる文化を多くの日本の大企業が有するという現実もあることを忘れてはいけないと思います。

東芝は、国防、エネルギーなど社会インフラ、半導体、量子技術など国家プロジェクトを推進しています。国家もまた重要なステークホルダーです。ステークホルダー資本主義を唱える投資家はこの事実を重く受け止める必要があります。米国大統領は、国家的利益を守るために、ジョンソン・アンド・ジョンソンへのファイザー製ワクチン生産協力、インテルへの半導体工場の米国内建設、中国製品の排除など主導しました。

国家と企業の関係、文化と企業経営について企業経営者も投資家も双方が理解と対話を深めなければ、真のステークホルダー資本主義への転換はできないと思います。技術立国に貢献することをモチベーションに働いている東芝の社員の気持ちを想像できる力も、投資家には求められています。なぜなら、組織で働く人々が、価値を生み出すからです。

PDCAサイクルとOODAループ

我々はある目的に向かって何か事を成し遂げるため、常に環境に働きかける。この場合の環境とは、行為者である自己の内部と自己を取り巻く外部の双方を包摂する。環境そのものにはVUCA、すなわち変動性(Volatility)、不確実性(Uncertainty)、複雑性(Complexity)、曖昧性(Ambiguity)のそれぞれのレベルに違いがあると同時に、時間の経過とともに変化する。仕事とは目的に向かって環境に働きかける行為である。組織の目的に向かって仕事を進める方法には、PDCAサイクルとOODAループの2つがあり、環境に応じて使い分ける必要がある。

1. PDCAサイクル

PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act cycle)の提唱者は、統計的品質管理で有名なエドワード・E・デミング博士である。第二次大戦後、我が国製造業は、このPDCAサイクルを品質管理分野に導入し、高い国際競争力を生み出した。PDCAサイクルはPlan(計画)→ Do(実行)→ Check(評価)→ Act(改善)の 4段階を繰り返すことによって、業務を継続的に改善する方法論である。

この4段階を順次行って1周したら、最後のActを次のPDCAサイクルにつなげ、螺旋を描くように1周ごとに各段階のレベルを向上させて、継続的に業務を改善する。

このPDCAサイクルは、戦略計画の策定と実行のレベルにまで応用され、「方針管理」として、現在、多くの日本企業で導入されている。

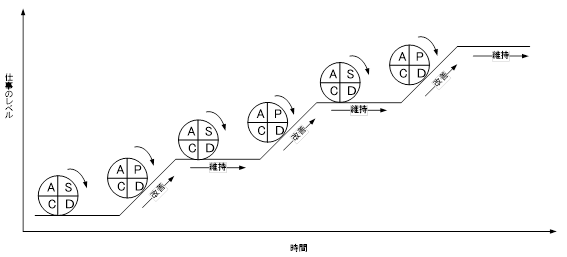

日本科学技術連盟(JUSE)は、改善のためのPDCAサイクルに加え、Pの代わりに、維持管理のための標準化(Standardization)のSを置いたPDSAサイクルを加え、新たに「管理サイクル」を概念化している(図表参照)。

図表 管理サイクル

2.OODAループ

意思決定の型であるOODAループは、「機動戦」概念の提唱者ジョン・R・ボイド空軍大佐が開発した。敵パイロットよりも速く敵を発見し、行動に移すことができる。つまり観察から行動への速度を決定的に早くする。全視界を見て状況の展開を見る能力がOODAループを構成する基幹プロセスである。

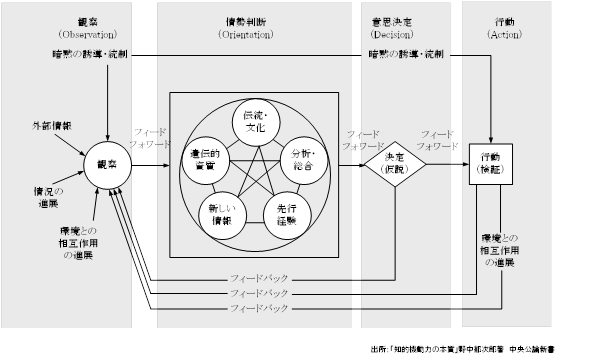

OODAループの基本的な段階は,観察(Observation),情勢判断(Orientation)、意思決定(Decision)、行動(Action)の4つの意思決定プロセスで構成されている。

図表 OODAループ

最初の段階である観察では,五感を駆使して状況の展開を見る。自己の視点のみならず、相手の身になって全体図を直観する。

第二の段階である情勢判断では,新しい情報と自身が蓄積した資質・経験や伝統を分析・綜合して、代替案をつくる。自己の置かれた世界をみるだけでなく、どのような世界を見ることができるかの能力が問われる。ボイドも、状況が刻々と変化する戦況において、敵よりもいかに素早く情勢判断と意思決定を行うかが勝敗を決するとして,情勢判断の段階を「Big O」と呼び、である。この一貫したプロセスは、新たな情報として再び観察され,新しいOODAループが始まっていく。混乱する戦場において,この“see‐decide-do decision”と簡潔に言われるOODAループを,敵より素早く回せるように身体化されるまで叩きこまれる。OODAループの要諦は,先手を取り、敵が対応せざるを得ないようにすることである。

OODAループの中でも一番重要な「Big O」(Orientation)は、遺伝的資質、伝統・文化、分析・綜合、先行経験、新しい情報の相互作用によって形成される世界のイメージ、眺望,印象である。ボイドは,この同義語として、環境とのダイナミックな相互作用におけるメンタル・モデル、スキーマ、ミーム、暗黙知を当てている。

ボイドはマイケル・ポランニーの暗黙知の概念にも影響を受けている。情勢判断のプロセスは分析(アナリシス)と綜合(シンセシス)である。分析は、物事を要素に分解するプロセスであるため、綜合のインプットに留まる。これを踏まえて,情勢判断では、個別具体の状況のなかでの現象を一貫したイメージに統合しなければならない。一般的に真理に近づく方法論は、演繹と帰納の双方が必要であるとされるが、普遍から個別へのトップダウン思考は、演繹・分析であり、個別から普遍へのボトムアップ思考は帰納・綜合である。したがって、創造性は基本的に帰納に関係するが、創造的な帰納にするためには、以前に普遍を構成していた命題を否定する破壊的な演繹が必要だとしている。ボイドは,明確に認識していなかったが、この方法論は演繹、帰納に対してアブダクション(発想)である。

ただし,帰納法は演繹法に比べてリスクをともなう。論理的に与えられた「最大化」基準に基づくすべての代案を比較してベストを選ぶ分析的アプローチに比べると,経験と判断に基づくパターン認識の直観的アプローチは、「満足化」基準に基づく試行錯誤の「よりよい(ベター)」の追求である。

戦争は、サイエンスというよりもアートなのであり,唯一最善の解はない。しかし,実行可能な第一のソリューションを直観的に生み出す意思決定は、多数の代替案を比較しないので、分析的意思決定よりははるかに速い、と主張される。

工業化時代には、PDCAサイクルを戦略計画管理に応用した『方針管理』、クラウゼヴィッツの『戦争論』をビジネスに結び付けた『競争戦略論』が適用されたが、不確実性が高く情勢変化のスピードが速い第四次産業革命の時代ではボイド大佐のOODAループを戦略遂行レベルで適用されるようになっている。PDCAサイクルとOODAループの属性の違いを図表に示した。

図表 PDCAサイクルとOODAループの違い

| 属性 | PDCAサイクル | OODAループ |

| 提唱者 | デミング(統計学者) | ボイド(軍人) |

| 変動性(V) | 低い | 高い |

| 不確実性(U) | 低い | 高い |

| 複雑性(C) | 小さい | 大きい |

| 曖昧性(A) | 低い | 高い |

| アプローチ方法 | 演繹・分析(全体→個) | 帰納・綜合(個→全体) |

| 物事の起点 | 計画 | 観察 |

| サイクルの長さ | 数か月から数年 | 数分から数週 |

| 行動に関する判断 | 上位判断 | 現場判断 |

| 命令方法 | 指示を与える・指示に従う | 任務を課す・使命を果たす |

| メンバーの専門性 | 低い | 高い |

| 行動パターン | アルゴリズム | 創造的発見 |

| 知識タイプの重心 | 形式知 | 暗黙知 |

| データ利用 | 予測データ | 事実データ |

| 対応の起点 | 事前対応 | 事後対応 |

| 機能特性の重心 | 販売・設計・生産 | マーケティング・研究開発 |

| マネジメントの重心 | 指揮命令 | 相互信頼 |

| 組織特性の重心 | 達成型組織 | 進化型組織 |

PDCAサイクルは指揮命令による管理統制を重視するが、OODAループは相互信頼による自主経営を重視する。したがって、ビジネスに適用する際には、両者の違いを認識したうえで組織特性に合わせて適用すると同時に、現場で必ず直面する両者間の矛盾・対立をうまく処理するための企業文化を育てなければならない。

高度に複雑な水陸両用作戦では、混乱する上陸部隊を一貫性のある攻撃組織にまとめる必要がある。さらに,個人の自発性と絶対命令の順守を同時に両立させなければならない。しかし、戦場では矛盾(コンフリクト)の存在が常態なので、矛盾を受け入れ、相反する考えを同時に機能させるダイナミックなバランス能力が要求される。海兵隊は、日々、次のような矛盾に直面している。

海兵隊のリーダーは、このような対立概念のバランス感覚を磨くために,周到な計画や方法を立案すると同時に,勘と経験を駆使し、状況に応じて部下の即興的な自発性を支援する。さらに,海兵隊の教育・訓練システムには,相反する価値観や特性が存在し、それらがバランスをとるようなプロセスが埋め込まれている。海兵隊は全員ライフルマンが共通する分母であり、精神(エトス)なので、「マリーンである」だけで任務を遂行する。この仕組み、ないし文化がコンフリクト解消のスピード化と低コスト化を支援していると言える。

以上

米石油大手のエクソンモービル、そして欧州最大手の英蘭ロイヤルダッチシェルの経営陣を震撼させる「まさか」と思われる出来事が起こりました。

両社はSDGs実現に向けた世界的なトレンドに対応すべく、脱炭素に向けた大胆な取り組みを他社に先駆けて積極的に公表し変革を世界にアピールしていました。

ところが、5月26日に開催された米石油大手のエクソンモービルの株主総会において、議決権行使助言会社の米インスチチューショナル・シェアホールダー・サービス(ISS)は、世界最大の運用会社である米ブラックロックとともに同社の株式をたった0.02%所有する投資会社が提案した環境専門家2名を新任役員に推薦する議案に賛成票を投じました。

また、同日、欧州裁判所は欧州最大手の英蘭ロイヤルダッチシェルに対して、二酸化炭素の純排出量を2030年までに19年比で45%にするよう命じる判決を出しました。価値観の変化はイノベーションの最大の機会であり脅威であると経営学の祖ドラッカーが言っていたことを改めて思い出しました。

世界の機関投資家や裁判所は取り組みが足りないと見直しを迫っていいます。今月、日本でも株主総会が本格化します。日本の電力・ガス会社、鉄鋼・セメント会社など二酸化炭素の排出量が多い企業の経営陣は、こうした動きに戦々恐々をしているのではないかと思われます。相変わらず外圧がないと変われないのでは世界で戦っていけないと思います。

未来学者として著名なジョエル・パーカーは、パラダイムを「ルールと規範(成文化されている必要はない)であり、システムの境界を明確にし、その境界内でどうすれば成功するかを教えてくれるもの」と定義している。

パラダイムは、自然科学のように厳格な再現性実験によって矛盾なく自然現象を説明できるような理論だけでなく、厳密な証明が困難な社会科学の分野、様々な前提条件を置いて設計される説明モデルや方法論、それらを規定する原則、基準を含み、さらに、組織の慣行、習慣、常識、通念、伝統、しきたり、偏見、社会的強制といった文化的な要素も含まれる。

パーカーは、世界観、文化といったものの見方、考え方、社会、国家、業界、企業といった組織を、こうしたパラダイムのひとまとまりとして「パラダイムの森」と名付けた。真善美に対する人類の欲求は、科学、技術、制度、製品、構築物など、ありとあらゆる物事を生じさせてきた。際限なく高まる人々のこうした欲求を充足させるべく様々なパラダイムが新陳代謝しながら社会そのものが発展してきた。歴史は、パラダイムの転換またはシフト(移行)によって形成されてきたということができる。パーカーは、新しいゲームに移行することを「パラダイムシフト」と名付けた。

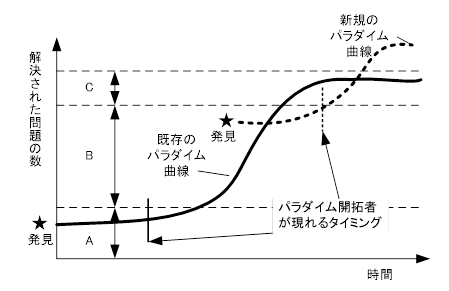

図表 パラダイムシフト

上の図表は、パラダイムシフトが起こる様子を示している。あるパラダイムを採用することで、解決される問題の数は増加し、非線形の軌跡、多くはS字型カーブの軌跡をたどる。

★印は新たなパラダイムが発見されたことを示している。新たなパラダイムは、既存のパラダイムでは解決できなかった諸問題のいくつかを見事に解決する(Aの領域)。

しかし、既存のパラダイムに生きる人々には、そのアプローチの方法が異質であり理解できず、かつ実績がわずかなため信用もされず無視される。そうした状態がしばらく続く中、パラダイムの開拓者が現れる。

その後、開拓者は、新たなパラダイムを現実の世界に適用して問題をどんどん解決し始める(Bの領域)。無視できないほど問題解決の実績が蓄積されると、新たなパラダイムの優位性を確信した移住者が加速度的に増加し、解決される問題の数も加速度的または指数関数的に増加する。

人々は問題が解決されことに満足するが、生来、人々は常により高度かつ多様な欲求を持ち始めるため、財・サービスを提供する側に、新たに解決できない問題がますます蓄積される。こうして山積する問題(むしろ難題)を解決しようと挑む新たなパラダイムの発見者が現れる。その後、既存のパラダイムで解決できる問題の数は徐々に減少しはじめ(Cの領域)、既存のパラダイムの軌跡はS字型カーブとなる。パラダイムシフトを早期に認識し、開拓者になれるかどうかで、社会、国家、業界、企業などの組織の盛衰が決まると考えることができよう。

1.参加型思考は共同体に不可欠である

量子力学の世界的権威で物理学者・哲学者として有名なデヴィッド・ボーム博士は、著書「On Dialogue」の中で、対話の重要性を再認識すべきであると論じています。人類は、狩猟採集生活を営んでいた100万年の間、20~50人規模のグループで車座になり「対話(dialogue)」を行っていました。対話とは、参加型思考に基づくコミュニケーションの手法であり、それは共同体に参加する人々が、共同体の本質的な意味をお互いに意識し、共有し分かち合うことによって、共同体を一つに固めるセメントのような役割を果たします。共同体の意味を共有することで、人は目に見えない人と人との絆の大切さを感じ、お互いに依存しながら協力して仕事をする関係を築くことができると述べています。

2.具体的思考が科学技術の発展を支えた

言語の発達は、人類の思考プロセスに、自分と他人とを区別する「自我」と、人間と自然を区別する「自然の支配者としての自意識」を芽生え育てる役割を強めました。とくに中世に入り、活版印刷技術が発明され、書物が普及するようになると、科学技術を探究するうえで決定的に重要な役割を果たす具体的思考能力が高まりました。科学技術は、新たな製品・市場を作り出し、経済的富を生み出す強力な役割を果たしてきました。

「自然には矛盾は存在しない」という大前提によって、真実をどこまでも探求することを基本的使命感として、物理学者、化学者などの科学者は、様々な発見・発明を行い、科学技術の発展に貢献してきました。コミュニケーション手法の中心が、共同で参加型思考を行うための対話から、共同で具体的な思考を行う「議論(discussion)」へと移りました。

3.「自分の意見=自分自身=絶対的真実」症候群

同じ共同体で仕事をする人間どうしが、互いに真実を求め共同で議論を行なおうとするとき、お互いに強い自我を意識し始めると、等式「自分の意見=自分自身=絶対的真実」が成立し、相手に議論で勝ち、自己の利益を守ろうとするワナに陥ってしまいます。自分の意見が否定されると、あたかも自分そのものが否定されたと思い込んでしまうことや、自分の意見は絶対に正しいと思い込んでしまうことはよく起こります。人間は、親、兄弟、友人、教師、同僚、上司の思考、または書物、TV、インターネットなどの媒体から、意識的にも無意識的にも集団思考を吸収しますので、個人と同様に、集団の場合でも、集団の意見や想定が否定されると、集団的自衛本能が働き、攻撃的になることがよく起こります。また、そもそも意見や考えはあくまで、抽象的な認識による想定であり、個人もしくは集団を問わず、それを全く否定できない絶対的真実と思い込んでしまうことがよく起こります。ボーム博士は、こうした思考のワナが、自己欺瞞を生み、自己矛盾を生み出す要因のひとつと論じています。

4.失われつつある参加型思考

矛盾は、社会集団間、社会集団内、個人間、個人内に巣くっています。人類の歴史は、我々に「社会現象には常に矛盾が内在する」ことを告げています。それが原因で、現在に至っても、民族、宗教、国家間での対立や紛争は絶えません。ボーム博士は、人類がこうした矛盾を生み出すのは、参加型思考にもとづく対話を組織の中で、ほとんどしなくなったことの要因のひとつであると論じています。

5.企業風土は最重要の経営課題である

企業風土を活性化させることは、多くの企業経営者にとって最重要に位置する経営課題です。企業風土は、企業文化とほぼ同義です。過去の歴史が示すように、優れた文化を持つ共同体は、繁栄しつづけます。それが理にかなっているからであると思います。文化は共同体が生み出す物事の根源的な因子(目的因、作用因、形相因、質料因)であると思います。優れた企業風土のもとでは、組織成員間の信頼関係が強く、組織にかかわる意味を共有し、互いに協力し合い、高い業績を生み出すことができます。働く人々の人生を有意義なものにするかどうかは、大きく企業風土にかかっていると思います。

6.参加型思考が働かなくなると、明晰な具体的思考ができなくなる

参加型思考が働かなくなると、働く人々自身の中、働く人々の間、組織と顧客・市場と間、組織と協力会社との間に、幾層にわたって数多くの矛盾が蔓延します。人間は、参加型思考を働かせなくなると、自我の意識が異常に強くなり、共同体の意味をお互いに共有し相互依存関係で協力しながら仕事をし合うことをしなくなります。「お互いに協力し合えればよい仕事ができるのに、あいつと来たら自分のことしか考えない。」という言葉をよく聞くようになると、それは組織内に矛盾が蔓延し始めた兆候です。なぜなら、参加型思考では、相手の意見・想定を知り、その奥に流れる意味を感じ取り、共有することで、一つの有機体になることを目的にしているのであって、その真偽、善悪を判断することを目的にしていないからです。それゆえ、「お互いに協力したい(参加型思考)」と思うことと「自分は絶対に正しくて相手は絶対に間違っている(非参加型思考)」と思うことは矛盾しています。また、組織内に矛盾が蔓延しますと、過剰なストレスが生じ、明晰な具体的思考を妨げます。

コワーキング(Coworking)とは、事務所スペース、会議室、打ち合わせスペースなどを共有しながら独立した仕事を行う共働ワークスタイルを指す。一般的なオフィス環境とは異なり、コワーキングを行う人々は同一の団体には雇われていないことが多く、在宅勤務を行う専門職従事者や起業家、フリーランス、出張が多い職に就く者など、比較的孤立した環境で働くことになる人が興味を持つことが多いと言われるが、最近は、大企業の社員や官公庁の職員の利用が急速に増えつつある。コワーキングは独立して働きつつも価値観を共有する参加者同士のグループ内で社交や懇親が図れる働き方であり、コスト削減や利便性といったメリットだけではなく、才能ある他の分野の人たちと刺激し合い、仕事上での相乗効果が期待できるという面も持つ。コワーキングが行われる環境(「コワーキングスペース」と呼ばれることもある)はシェアオフィスやレンタルオフィスとは異なり、実務を行う場所が個室ではなく図書館のようなオープンスペースとなっている。また、すべてのスペースを共有したり、イベントを行ったりといった試みを通して参加者同士のコミュニティ育成を重要視する傾向が強いことも大きな違いのひとつである。今後、こうしたコワーキングスペースをオープン・イノベーションの場として戦略的に活用することが必要になってくるだろう。

インターネットを使って、海外商品を購入することを越境ECという。利用者は、自国では買えない海外の日用品や家電などを容易に買える。企業にとってもメリットは大きく、海外に進出しなくても海外の顧客が自社の通販サイトに買い物に来てくれるため、投資を抑えて拡販できる。経済産業省によれば、2019年における世界の越境ECの市場規模は18年見込み比約22%増の8,260億ドル(約90兆円)の見通しである。amazon.comや楽天などの大手インターネット通販をつうじ、日本のメーカーや小売りが越境ECのサービスを拡大している。訪日外国人が増加する日本では、外国人が日本の旅行中に商品を買うだけでなく、帰国後もネットで気に入った日本製品を買うことが増えている。(2019年2月18日日経)

数百万年ともされる人類史は、99%以上が狩猟採集時代で、この間ヒトは多くの動物と同様、効率良く「動く」ために身体を進化させてきた。体を動かし続けることで、腕や筋肉、骨、血液、骨、血管など臓器が適度に刺激され、機能が維持・活性化されるのはそのためである。ところが、その後の急速な文明の発展で、現代人はあまり動かなくても便利な生き方ができるようになった。ヒトの身体は生き方の変化についていけず、動かさなければ機能不全を起こしがちである。加えて獲物があるとは限らない狩猟採集時代の本能で、最もカロリーの高いものを好んで食べ、体に蓄える特性まで持ち続けている。こうした豊かな先進社会ほど、生活習慣病が蔓延する皮肉を呼んだ。旅日記などの資料によると、江戸時代後期に盛んに行われたお伊勢参りでは、1日に60㌔超えることもざらにあった。狩猟時代は狩猟キャンプの移動では、家族で1日30㌔は歩いた可能性がある。(読売2019年1月21日)

上場企業の配当と自社株買いを合わせた株主還元は2018年度に15兆円超となった。予想純利益の半分が株主に還元された。本業から生まれる営業キャッシュフローは56.4兆円、設備投資やM&Aに投じた投資キャッシュフローは44.8兆円、その差額が累積して手元現金が106兆円になっている。一方、労働分配率は5年間で50%から44%へと低下している。欧米に比べ遅れているデジタル化を加速させるために、IoT、AI(人工知能)の学習など人材投資を今後増やす必要がある。(日経2019年1月19日より)

東大の藤本隆宏教授は、平成の30年は製造業にとって苦闘の時期と指摘する。1990年代にグローバル競争とデジタル化がほぼ同時に起きた歴史的偶然により、競争環境は激変した。第1に冷戦終結で東西の貿易遮断が終わり、隣国中国が巨大な国際賃金差20分の1をもって突如市場に参入した。その結果、生産の比較優位を失った。第2にデジタル時代が到来し調整集約型のアナログ家電は調整節約型のデジタル家電にとって代わり、設計の比較優位も失った。「単位生産コスト=労働投入係数×賃金率」でみると、日本を基準にすると中国の単位生産コスト=5×1/20=1/4で4倍の開きがあり圧倒的に日本の単位生産コストは高かったが、現在、生き残りをかけた現場改善により90年以降、仮に物的生産性を倍化させた現場があったと仮定すると、10×1/4=2.5のように中国の同業の現場は圧倒的に高くなる。我が国の調整集約型製品の製造現場は、設計及び生産の両面での比較優位を生かして、高機能補完材または部品を世界に輸出する勝機が生まれている。(日経2019年1月9日より)

Webからもお問い合わせ・ご相談を受け付けております。