注意:本エッセイは、システムダイナミクスの始祖J.W.フォレスター教授の講演録のエッセンスをNoteBookLM(生成AI)によってまとめたものです。

1 情報源:YouTube:https://youtu.be/ddmygPTRjc0?list=TLGGTnHTEeRk86IxMTEwMjAyNQ

この紹介記事は、1988年のジェームズ・R・キリアン・ジュニア・ファカルティ功績賞の受賞記念講演のトランスクリプトの抜粋であり、受賞者であるJ. W. フォレスター教授の業績と、彼が提唱したシステム・ダイナミクスの分野について述べています。システム・ダイナミクスは、物理システムと社会システムに共通する動的挙動の基盤を理解するためのアプローチであり、フィードバック構造とコンピュータ・シミュレーションを用いて、組織や社会問題の内部構造がその成功や失敗を生み出すメカニズムを分析します。フォレスター教授は、自身のキャリアにおける初期のコンピュータ開発への貢献(特にWhirlwind Iと磁気コアメモリ)から、マサチューセッツ工科大学(MIT)のスローン経営大学院でシステム・ダイナミクスを確立するに至った経緯を説明しています。講演では、この分野が経営、経済、社会問題を理解するための共通基盤を提供し、メンタルモデルとコンピュータモデルの統合を通じて、直感と厳密な分析を結びつける可能性が強調されています。

システムダイナミクス(System Dynamics: SD)のアプローチが社会科学の課題解決に有効である主な理由は、社会システムの根源的な構造をモデル化し、人間には直感的に理解が難しい高次の動的挙動を分析できる点にあります。

以下に、SDが社会科学の課題解決に有効である具体的な理由と、そのアプローチの特徴を説明します。

1 複雑な動的挙動の理解と課題の特定

A. 永続的な社会問題への対応 社会や政治、経済の世界は様々な種類の問題や困難に満ちており、過去数千年間にわたってそれらのシステムに対する理解はほとんど進歩していません。例えば、古代ギリシャ人が現代に来たとしても、技術や科学は理解できないでしょうが、戦争や社会問題といった社会的な困難には違和感なく馴染めるだろうと指摘されています。SDは、このように長期間にわたって理解や対処が進んでいない社会経済的な困難に対する理解を改善し、より効果的な教育と厳密な分析を統合する手段を提供することを目指しています。

B. 内因性(Endogenous)な挙動への着目 SDは、システムの構造や内部のポリシーが、成功や失敗といった動的挙動をどのように生み出しているのかというフィードバックループの視点に主に基づいています。組織が抱える困難は、ほとんどの場合、外部からの影響ではなく、組織自身が行う行動(内部ポリシー)の結果として生じるという考えに基づいています。

C. 高次な非線形システムの扱い 企業や国を率いるリーダーは、本質的に「高次の非線形微分方程式」を直感や推測、妥協によって解決するという、技術的に不可能な課題を課せられています。SDは、人、自然、テクノロジーの相互作用を含む高次の非線形システムを扱うために開拓された分野であり、この複雑さをコンピューターモデルを通じて扱うことができます。

2 構造化されたモデリングの基礎概念

A. フィードバック視点と循環プロセス 社会は、始まりも終わりもない循環的で継続的なプロセスとして捉えられます。問題に関する情報が行動につながり、その行動が結果(次の状態の情報)を生み出し、これにシステムが継続的に反応するという動的な環境です。SDは、このフィードバック制御システムが、私たちが組み込まれている世界のすべて、および私たちが関与するすべてのプロセスを含む、時間を経て変化するあらゆるものに不可欠であることを示唆しています。

B. レベル(統合/蓄積)の重要性 すべてのシステムは「システムの状態(レベル、統合、蓄積)」と「政策(レート方程式)」の二つの概念だけで構成されているという強力な単純化の考え方を提示します。社会科学においては、この「レベル方程式」を過小評価し、省略する傾向がありましたが、システムのレベルこそが動的挙動の発生源となります。レベルは、入ってくる流量と出ていく流量が異なることを可能にし、すべてのシステムの動的挙動が生成される場所です。

C. 心理的変数の組み込み SDは、人間のシステムをモデル化する際に心理的変数を含めることが非常に重要であると考えています。例えば、「目標浸食構造(eroding goal structure)」のように、困難に直面した際に、現実(現在の状況)に合わせて目標水準を下げてしまう心理的なプロセスが、社会システム全体で一般的であることをモデル化できます。

3 直感と分析の統合

A. メンタルモデルとコンピューターモデルの結合 SDの重要な目標は、メンタルモデル(私たちの行動や制度を支配している頭の中の仮定)とコンピューターモデルを組み合わせることです。私たちの行動のすべては、何らかのモデル(システムに関する仮定)を使用している結果ですが、私たちは頭の中で高次の非線形システムを操作することができません。SDは、私たちが日常的に使用している直感(メンタルモデルの強み)と厳密な分析(コンピューターモデルの強み)を統一する方法を提供します。

B. 情報源の活用 SDは、社会システムに関する膨大な情報が存在するメンタルデータベース(人々の経験や知識)に重点を置いています。社会科学では数値データに焦点が当てられがちですが、SDでは、現実世界が依拠している膨大な情報(口頭での説明、インタビュー、その場にいることによる知識など)を活用することに重きを置いています。

C. 構造理解による洞察 観察されたシステムの構造やポリシー(部品)をコンピューターシミュレーションモデルに入れると、しばしば人々が期待していたものとは異なる、実際の挙動が得られます。この不一致は、構造そのものが間違っているのではなく、人々がその構造が暗示する挙動を予測する能力に欠けていること(つまり、「xx次非線形微分方程式の解」を誤って期待していること)に起因します。SDによって、その構造に内在する挙動を理解し、見通せるようになります。

これらの特徴により、SDはビジネス、医学、経済学、環境変化、技術開発、人口、生活水準など、あらゆる分野に共通する基盤を提供し、テクノロジーとリベラルアーツ/人文学の「二つの文化」の間に橋渡しをする可能性も持っています。

将来の不確実性下で、企業や個人が意思決定を行うためのシナリオ・プラニングは、以下のような多岐にわたる意義を持っています。

シナリオ・プラニングは、不確実性のある未来のもとで計画を練るための方法論です。その根本的な考え方は、未来を正確に予測することは不可能であるという認識にあります。にもかかわらず、多くの企業が戦略を策定する際に事業環境の見通しを一つしか持たないのは非常に危険であるとされています。

シナリオ・プラニングの目的は、将来起こりうるいくつかの異なる未来への道筋を示し、それぞれの道筋において取るべき適切な対応を見出すことです。そして、その結果がどうなるかについて理解した上で、今この瞬間に決断を下すためのものと定義されています。これは単に「望ましい未来」を選択してそれが起こることを期待したり、最もありそうな未来を見つけてそれに適応したりするものではありません。重要な点は、「どのような未来においても適切であるような戦略的決定を下す」ことなのです。どのような未来が訪れようとも、シナリオを真剣に考えて準備をしておけば、どの状況下でも成功する可能性が格段に高まります。

シナリオ・プラニングは、企業や組織が直面する事業環境に関する考え方の枠組み、すなわちマインドセットを外に出して客観的に検討を加える機会を提供します。これにより、自分たちがいかに既存のマインドセットに拘束されていたかを認識し、それを進化させることが可能になります。組織に属する人々のマインドセットが進化することは、組織学習を促進し、事業環境に関する共通認識を生み出します。この学習する組織を築くことこそが、競争力の源泉である変化に対応するスピードを生み出すと本レポートは指摘しています。

シナリオは、個人や組織が持つ未来についての前提を明らかにし、自身の頭の中にある世界についての**「メンタルモデル」を問い直す強力な媒体となります。想像力や臨機の才を妨げている「目隠し」を取り去る**効果があるとも説明されています。

シナリオは、重要な決定や優先順位についての継続的な組織学習をもたらす「戦略的対話」を組み上げるための積み木として機能します。この対話は、予期せぬ出来事による不意打ちから組織を守る「頑丈さ」と「柔軟さ」を併せ持ちます。

成功する経営者は、自身の仕事を「決定を下す」ことではなく「相互の理解を形成する」ことだと考えており、シナリオ・プラニングはまさにこの相互理解を深めるための道具となります。戦略的対話は、公式と非公式の要素をうまく組み合わせることで、多様な視点からの議論を可能にし、企業の伝統的な知恵を補強するだけでなく、それを超えた新しいアイデアを生み出します。参加者が異なる未来や態度を「試着」し、その感触を試すことで、経営者たちは自分たちの古いメンタルモデルを見直し、修正できるようになります。

シナリオ・プラニングのプロセスは、意思決定に影響を与える複雑な要素の集合体について、明晰に考えるための文脈を提供します。これにより、経営者たちは「もしもこれが起こったら(what if)」という物語を通じて未来をリハーサルし、それぞれの未来の世界における選択肢を試すことで、理解を深めることができます。

不確実性を否定してかかる人々は、変化に直面すると途方に暮れてしまう傾向がありますが、シナリオ・プラニングは「何が起きても準備はできている」という状態を可能にします。現実的で揺るぎない自信は、自分の選択肢が起こしうるあらゆる結果を考え抜くことによって得られるものであり、リスクと報償に関する十分な情報を得た上で行動する能力こそが、企業経営者や賢明な個人と、官僚やギャンブラーとの違いを生むとされています。

シナリオ・プラニングは、シェルのような国際的な大企業で発展した方法ですが、ガーデニング用品の輸入会社のような小規模な企業や個人でも活用できる汎用性があります。企業経営だけでなく、南アフリカ共和国が人種隔離政策撤廃後の国家運営を決定した際や、石油ショック、冷戦終結といった激動の時代にも活用されてきました。また、個人レベルでは、結婚、移住、新たな人間関係の構築、投資の判断、職探し、教育の選択といった人生の重要な決断にも応用することができます。困難な決断を下す際にシナリオを用いることで、見過ごしたり、考えもしなかったりするようなことを避け、より良い決断ができるとされています。

将来の不確実性下での企業や個人の意思決定において、シナリオ・プラニングは単なる未来予測ではなく、多様な未来の可能性を深く考察し、それに基づいて行動の選択肢を広げ、意思決定の質と組織のレジリエンスを高めるための極めて重要な方法論であると言えます。それは、不確実な世界において自信を持って前進し、ビジネスチャンスを掴むための不可欠なツールとして、個人、企業、国家、そして世界のレベルでその意義と活用が求められています。

エネルギー政策の長期指針となる「エネルギー基本計画」の議論がこれから本格化しています。北海道が脱炭素時代のエネルギー拠点に脱皮しつつあることを、今朝の日経新聞(2024年5月7日「脱炭素が問う北海道の真価」Deep Insight)で紹介されました。

工業地帯の苫小牧にグリーン水素製造施設が2030年、発電所、製油所から出る二酸化炭素回収貯蔵施設、水素と窒素を合成してつくる燃料アンモニアの輸入基地(中東から)などが続々と建設されています。風力発電の適地の50%を持つ北海道では、今後、通常の演算処理に比べ、エネルギー消費が10倍を超えるAI向け電力需要を賄うためのデータセンターの建設の高い伸びが見込まれています。北海道から本州に向けて高圧直流の海底送電を結ぶ計画が動いています。こうした莫大な投資をせずとも、光通信ケーブルを増強するほうが、安くつくのではという興味深い議論も出ています。いずれにせよ、カーボンニュートラルを実現しつつ、地球規模で高まり続ける電力需要にどこまで対応するのかというのは大きな問題です。この対立項をどのように解消するかのヒントはどうもエントロピーの法則にありそうです。

ジェレミー・リフキン(ドイツ、EU、中国の政策アドバイザー)は、驚くことに、1980年代に現在の地球環境問題と生物多様性の問題を論じていました。エネルギー源は、木材→石炭(70年)→石油・天然ガス(70年)→水素(今後70年)と変わるたびに、社会経済システムが大きく変化してきました。こうした北海道で見られる動きが、今後、どのような経済社会システムの鋳型を作り出すのか、大変興味が湧くところです。

リフキンによると、熱力学第二法則(利用可能なエネルギーは利用されると利用不可能なエネルギー「エントロピー」に不可逆的代わるという物理法則)に従えば、収支バランスを超えた分が、借金のように蓄積し、人類を含む生物圏をいずれ危機に陥れるだろうと警鐘を鳴らしていました。近代の思想を支えたニュートン力学、モネ・デカルトの科学的方法論、ジョンロックの自由主義論、アダムスミスの国富論に共通するのは、「自然資本は神から人類に対して与えられたものであり、それは無限であり、人類がそこに秩序を与え、徹底的に効率よく活用する力と自由がある」ということです。日本も進歩を夢見て、明治時代に和魂洋才の名のもとで、こうした思想を取り入れました。そして現在を生きる私たちの思考(哲学、学問)に大きな影響を与えて、水槽にいる金魚にとっての水のように、その存在すら疑いません。今、エネルギー源が水素に代わろうとしているので、大きな社会経済システムの変化が起こると思われます。それは自然資本のレジリエンス(治癒・回復・共生力)を生みだす政策・規制、テクノロジー、ビジネスモデル、人びとの価値観(生きる意味)の変革によって作り出されると思います。

最近、人的資本への投資の必要性がグローバルベースで叫ばれている。人的資本とは、個人が持っている知識やスキル、能力、資質などを経済的な付加価値を生み出すための資本である。きっかけは世界経済フォーラム(WEF)が2018年から3年連続で「リスキル(学び直し)革命」を取り上げ、「2030年までに世界で10億人をリスキルする」ことを目標に掲げたことである。ビジネスモデルを刷新するためには、人材にデジタル、ITの知識を学習させる必要があるという問題認識からスタートしている。仕事の変化に適応するための職種転換のためのリスキリングに対する支援は、国家、企業レベルで取り組むべきであるとしている。

こうした課題認識を受けて2018年には人的資本の開示についての国際標準ガイドラインISO30414が新設され、社外取締役、サステナビリティの課題への取り組みと並んで、人的資本に関する記載も盛り込まれた。これに呼応し、世界各国でリスキリングに向け本格的な取り組みが始まっている。独ボッシュ社は、世界の従業員40万人のリスキングに2026年度までに20億ユーロを投じる。これはCASEという自動車業界のイノベーションに対応した動きである。Amazon社は、2025年まで7億ドルを投じて10万人の再訓練を実施する。これからも進む人材不足に備え、採用コストと育成コストを天秤にかけたうえでリスキリングという人材育成のほうが合理的と考えていることが背景にある。

経済産業省の2021年の調査によれば、2010~2014年における人材投資(OJT以外)の国際比較でアメリカのGDP比2.08%に対して、日本は0.1%と20分の1である。また情報処理推進機構(IPA)の2021年調査では、リスキリングに米国企業の82.1%が取り組んでいるのに対して日本は33%と大差がある。こうした深刻な状況を踏まえ岸田首相は5年間で1兆円をかけリスキリングの支援をするとしており、2022年に「新しい資本主義実現会議」の骨太方針の重点分野の第一に「人への投資と分配」を掲げ、リスキルのための政策を明らかにした。同年5月 経済産業省の人的資本経営の実現に向けた検討会では、人材版伊藤レポート2.0の中で経営戦略と人材戦略の連携、リスキリングのための企業の取り組みについての提言が行われた。プライムに上場する大手企業であるJAL、ヤマトホールディング、三菱地所など大規模なリスキリングへの投資を発表している。

このようにリスキリングは大きな潮流になりつつあるが、この流れに乗って日本の企業は、人的投資の名のもと、DXに必要な知識やスキルなど学習テーマを決めて研修時間を増やしたり、自己啓発としての学習を支援したりすればよいのだろうか。筆者は、それはあまりに想像力のない施策ではないかと考えている。パーソル総合研究所の小林祐児氏が指摘するように、最も学ばない、変わらない日本の社会人にリスキリングの必要性を訴えても、糠に釘を打つようなものである。日本独自のメンバーシップ型雇用システムのもとでは、従業員が学習することに興味関心をもち、自発的に学ぼうとするインセンティブが働いていないという不都合な真実を無視してはならない。また、かつて日本の製造業の従業員が統計的品質管理やカイゼン手法を学び小集団活動をつうじて職場の問題に主体的に取り組んでいたことも忘れるべきではない。こうした小集団活動は、学ぶべき対象が仕事と直結し、かつチームで問題の解決を図ることを目的として行われた。しかし、小集団活動というチーム学習が業務プロセスの改善にとどまってしまったことである。今後、チームで取り組むべき問題は、ビジネスモデルのレベルでの改善や改革であり、学ぶべき新たな知識のほとんどは、自社の組織や業界の内部にはない知識である。まずは学習と仕事とは未分一体であるという前提に立ち、「自分たちに課せられた職務や仕事を改善または改革するために私たちは何を学ぶべきかを学ぶ」ことを出発点としなければならない。これは筆者の持論ではない。科学的な実証研究にもとづいていた提案である。

社会学者、心理学者、教育学者、組織学習理論を研究する経営学者が、明らかにしていることは、一言で言えば、「学習は仕事の中にある」ということである。仕事を離れて学習は存在しえないし、仕事の中での他者との相互交流なしに、学習は深まらない。したがって仕事に中に学びの機会を発見し、それを支援する仕組みや仕掛けをつくらない限り、リスキリングに無関心の従業員の学習を促進することはできない。欧米先進国で主流のジョブ型雇用システムが仮に望ましいとして、日本企業がそれを導入し定着するには最短でも20年はかかるだろう。なぜなら、外部労働市場を支える企業横断的な賃金相場、労働組合、職業資格、教育制度と職業プロフェッショナリズムといったキャリア観が社会的に共有される必要があるからである。日本企業が今、取り組むべき課題は、個人を対象としたリスキリングではなく、チームまたは組織を対象としたアクションラーニング(AL:Action Learning、以下ALという)という仕組みを取り入れることである。幸いにも、日本には野中郁次郎、竹内弘高など組織学習論の世界的な権威がALの理論的な枠組みを提供している。また日本の企業文化との親和性が高いことも後押しになるだろう。

イノベーションの出発点は、私たちのパラダイム(物事を見る思考の枠組み)に疑問を投げかけることである。ジョエル・バーカーやピーター・F・ドラッカーなど多くの識者がこの重要性について指摘してきたことだ。

アレキサンダー・オスターワルダーらの著書「Business Model Generation」ではWhat if (もし・・・だったら)質問の好例を紹介している。

| もし家具を買う人が広大な倉庫にある梱包ケースに収納された部品を取り出し、自分の家でそれらを組み立てるとしたら、どうだろうか? |

| 今日では当り前のこととなっているが、IKEAが1960年代にこうしたコンセプトを導入するまで考えもつかなかった。 |

| もし航空機のエンジンを購入しない航空会社があるとしたら、どうだろうか? |

| 実はエンジンの稼働時間に応じておカネが支払われている。かつておカネを垂れ流す英国の製造会社だったRolls-Royceが、今日、世界第2位のジェットエンジンサプライヤーに自己変革できたのは、このWhat if質問がスタート地点になっている。 |

| もし国際電話を無料にしたら、どうだろうか? |

| 2003年、Skypeはインターネット経由の音声通話サービスを無料で提供するサービスを導入した。その5年後、Skypeは1,000億回の無料電話をする4億人の登録ユーザーを獲得した。 |

| もし自動車メーカーがクルマを販売せず、移動サービスを提供したら、どうだろうか? |

| 2008年、DaimlerはCar2goというサービスをドイツのウルム市で商業化テストを行った。ちなみにCar2goの乗用車のユーザーは、その都市の範囲内であれば、どこでもピックアップし乗り捨てることができる。ユーザーは移動サービスに対して分単位で料金を支払う。 |

| もし銀行からおカネを借りないで個人どうしでおカネを貸し借りするとしたら、どうだろうか? |

| 2005年、イギリスに本拠をもつZopaはP2Pのインターネット上の融資プラットフォームを市場投入した。 |

| もしバングラディシュのすべて村人が電話にアクセスするとしたら、どうだろうか? |

| これはGrameenphoneがマイクロファイナンス機関であるGrameen Bankとパートナーシップをもとに実行し始めたことだ。当時、バングラディシュは依然として世界の中で最低の通信密度だった。今日、Grameenphoneはバングラディシュ最大の納税者である。 |

オスターワルダーらによれば、私たちが、しばしば革新的なビジネスモデルを概念化する際に大きな困難に直面するのは、私たちの思考が現在の状況によって引き戻されてしまうからであると指摘する。現在の状況は私たちの想像力を抑え込んでしまう。この問題を克服するひとつの方法は、当たり前の仮定にWhat if(もし~だったら?)という質問をぶつけてみることである。

ビジネスモデルの素材が適切であれば、私たちが不可能だと考えることがすぐにでも実行可能なものになるかもしれない。What if質問は、私たちを現在のビジネスモデルによって押し付けられている制約条件から解き放ってくれる。

What if質問は私たちを刺激し私たちの思考に挑戦するものでなければならない。またWhat if質問は、興味をかきたてるが実行が難しい前提条件のように私たちの心をかき乱すものでなければならない。

AIなど破壊的なテクノロジーが急速にかつグローバルに広がり、低コストで利用できる世の中になっている。革新的なビジネスモデルを生成するための一番の近道は、バカバカしいと思われがちなWhat if 質問を臆さず、小学生になった感覚で、できるだけ多く投じることかもしれない。

東京大学教授の川口大司氏によると、2000~2017年の間、男女の時間当り賃金は実質で6.1%のマイナスであるという。このマイナスのうち4%は男性に比べ賃金の低い女性の労働参加率が上がったことが原因である。それではどれくらい男女賃金格差があるのだろうか。英国国立ウェールズ大学経営大学院東京校 小池裕子氏の論文「男女賃金格差の要因分解」によると、2007年時点で男女別所得金額は、それぞれ5,145千円、2,884千円であり、女性の男性に対する所得割合は56.1%である。米国の71.5%に比べかなり大きな格差である。

OECD成人コンピテンシーの国際評価プログラム(PIAAC)は、主要な情報処理スキル(識字率、計算能力、問題解決)における成人の習熟度を40以上の国/地域で調査している。このPIAAC試験における読解力で日本はOECD16ヶ国中、290点台のスコアでトップであるが、労働生産性は45米ドル近辺で下から2番目の15位にランクされている。一方、米国の読解力スコアは270点で労働生産性は68米ドルである。

以上のことから、日本の成人は他の先進国に比べ高いスキルを持つが、それを賃金に反映させていない。特に女性では顕著である。川口教授が提案するように人的資本を生かすには、子育て支援の不足解消、短時間有期雇用を誘導してしまう税制・社会保障制度の改正など女性活躍への政策的対応、女性に対する根強い性別役割、分業意識、差別的偏見を失くしていく取り組みが官民で求められている。

熱意をもって仕事に取り組む意欲をエンゲージメントという。米ギャラップが行ったエンゲージメント指数で日本は139ヶ国中132位というショッキングなデータが示されている。またパーソル研究所の「APAC就業実態・成長意識調査(2019年)(インド、中国、豪州、香港、韓国、シンガポール、台湾、韓国、日本の9ヶ国)では、現勤務先で継続して働きたい人の割合(50%)と転職意向のある人の割合(30%)で両割合とも最下位である。ちなみに中国はそれぞれ80%、40%である。日本経済新聞上級論説委員の西條都夫氏は2022年4月18日発行の朝刊で、そうした日本の労働者について「受け身の真面目さはあっても自発的に仕事に向き合う積極性に欠ける。自発的な挑戦、失敗から学ぶ、といった自己決定を重んじる風土をつくるべきである」と論じている。

みずほリサーチ&テクノロジーズのリポートによると、日本の人への投資は官民ともに見劣りすることが分かる。民間企業の人的投資の国際比較(GDP)2010~2017年の平均値0.3%、公的な教育訓練投資支出額の国際比較(GDP対比)2010~2019年の平均値0.2%と極端に低いことが分かる。ちなみに米国はそれぞれ1.5%、0.3%である。英国、ドイツ、フランス、オーストラリアの民間企業の人的投資は2.0%、1.7%、1.5%、1.0%である。3~5倍の開きがあることになる。

米マサチューセッツ工科大学のデビッド・オーター教授らは、米国の18年の雇用者数のうち、1940年には存在していなかった職種が63%を占めているという調査結果を発表した。これは技術革新が進み経済構造が大きく変化したことを物語る。経済構造が変われば雇用の変化に対応するため人材投資が個人、組織、国家レベルで必要になる。

文部科学省の「科学技術指標2021」によれば、2018年度の人口100万人当たりの博士号取得者数は、日本が131人、米国は270人、韓国270人である。また注目度の高い科学技術論文の国際順位は1990年代前半3位だが2018年には10位となっている。やはり人材投資を怠ったつけを支払わされている。ISO30414(企業の人事マネジメント指針)では組織文化、後継者計画に踏み込むなど世界的に人材投資の標準化が進みつつある。

岸田政権は「新しい資本主義」の柱のひとつに人的資本を掲げている。政府は3年間で4,000億、100万人の能力開発に資金を投じる計画である。また内閣官房は人的資本の開示を進め、人的投資に積極的で有能な人材を多く抱える企業に投資資金が流れる仕組みづくりに着手している。また東京証券取引所も統合報告書の中で、人的資本への投資について開示を求める方向である。

労働生産性は、GDPを就業者数で割った値である。企業経営レベルでは付加価値をいかに増やすかという問題である。そのために最近、DXへの投資を増加させることが喧伝させている。DX(デジタルトランスフォーメーション)の必要性からデジタル人材への需要と投資への関心が高まっている。しかし工学部で育成される純粋なITエンジニアを育成するのか、それとも既存の理工系、経済経営系などの分野に新しいIT技術を応用できる専門家を育成するのかはっきりしていない。純粋なITエンジニアであれば中国やインドに高度な日本語を話せるIT人材は豊富にいてリモートワーカーとして活用すれば十分である。ITシステムの開発受託の大手、インドのインフォシステクノロジーは、コロナ禍でほとんどの業務をリモートで提供、売上はむしろ増えている。

DXの象徴的な事例のひとつを見てみよう。書籍出版大手の講談社、集英社、小学館、商社の丸紅は、書店が一定期間、売れ残り書籍を返品できるという明治時代にできた委託販売制度の改革に挑戦している。年間4億冊発行、配本、販売される新刊本の返却率3~4割による年間2,000億円のムダを削減するために、人工知能(AI)を用いて精緻な需要分析を用いる。このテクノロジーは、Starbucks、Wall-martに導入実績のある米国テキサス州のo9 Solutions(オーナイン・ソリューションズ)の高精度の需給管理システムを導入する。DXの本質はAIなどデジタル技術の知識を獲得することではなく、AIを使って何ができるかを想像できるかどうか、革新的なビジネスモデルあるいはビジネスエコシステムを描けるかどうかである。

GAFAの経営陣は、コンピュータ科学、心理学、経営学を大学院で学んでいる。またドイツの大手企業の経営者の45%が博士号を取得している。大企業の役員、管理職に占める修士以上の割合は米国が62%、日本は6%と圧倒的に低い。米国の革新的なベンチャーを政府が支援するSBIR投資対象のスタートアップの代表者の74%が博士号を有している。

元富士通シニアフェローの宮田一雄氏は「ジョブ型時代の高度人材」と題する投稿でバブル経済の崩壊以降30年に及ぶ日本の停滞の原因は、役員、管理職の規範的判断力の不足にあると論じている。ここでいう規範的判断力とは、問題意識や価値観の異なる人々がオープンに議論し、エビデンスを基に結論を出していく能力である。複雑な社会課題の解決、共通善に向けた新たな価値づくりには、リベラルアーツ(哲学、倫理学、政治学、法学、経済学、社会学)を学ぶ必要がある。学問で身につく大局観や学び続ける習慣、科学的に人を説得する技術は経営者になる訓練として有効である。しかし日本は過剰な学歴批判によって大学院への評価が極めて低い。イノベーションには、今は存在しない仮説を立てて検証して一般的通用性を証明する必要がある。こうした知的訓練を受けていない人が日本の管理職や経営職に多いのが実態である。

経営幹部のリーダーシップは「7、2、1」の法則、つまり仕事での経験が7割、上司・先輩の薫陶が2割、研修が1割と言われている。しかしその研修内容がITを使った改善や効率化、コミュニケーション向上、部下の育成などのカリキュラムであるとしたら焦点がぼけている。日本の企業が実施すべき研修は、自社のビジネスモデルの変革する能力、新しい価値を生み出す能力に焦点を合わせるべきである。少なくとも5年、製造業では10年は既存のビジネスモデルの中で、知識と経験を有するべきである。そして既存のビジネスモデルに対して変革のビジョンが描けなければならない。既存のビジネスモデルを磨くことにエネルギーを向けるよりもむしろ、既存のビジネスモデルの変革あるいは新規のビジネスモデルの生成にそそぐべきである。

2020年のOECD加盟国の時間当りの労働生産性(就業時間当りの付加価値)は49.5米ドルで米国の80ドルに比べ62%である。しかし成人コンピテンシーの国際評価プログラム(PIAAC)でトップであることを考えれば、学習の基礎はすでにある。特にリーダー候補人材は少なくとも現場の知識も旺盛であり、問題意識は高いはずである。最も不足するのはビジネスモデルの改革に必要な知識とリベラルアーツである。前者はスキルセットとしてスタンダード化しており、実践に適用することで身に着けることが可能である。後者は、職業人生をつうじて読書や外部研修などをつうじて自力で学習するしかない。少なくとも「何を学ぶべきかを学ぶ」ことをリーダー研修の中で行うべきである。なぜならば学習は好奇心と問いから始まるからである。

米国のベンチャー起業家、GAFAM企業、欧米大企業の経営幹部のように修士、博士号を持つ人材を、社内で取り込むために人材を育成、あるいは獲得できる会社はごく少数であろう。またそうした高度人材を海外から採用するにしても、人事制度や組織風土の大きな改革を避けて通れない。

イノベーションに詳しいヘンリーチェスブロウ、ロン・アドナーら多くの経営学者が指摘するとおり、イノベーションが当初計画どおりにいく確率は米国で10~20%と言われる。要するに80~90%は失敗する。またベンチャー企業に至っては数%もないのが現実である。やみくもに数を増やせばよいわけではないが、そもそも挑戦できる環境がなければイノベーションは起こらない。失敗を許さないで、挑戦しろというのは論理的破綻である。挑戦を押し付ければエンゲージメントの低い社員を量産するだけに終わるであろう。

挑戦を奨励し、失敗から学ぶ文化をつくることが必要である。こうした企業文化の変革は経営トップの仕事である。「失敗学」で有名な畑村教授が指摘するように、日本経済停滞の根本原因は、バブル崩壊以降、熟成された失敗を許さない日本の文化にあるのようである。

成功の確率を上げるには、風雪に耐えた経営理論、方法論、道具(ツールセット)をしっかりと実践をつうじて学ぶ必要がある。こうした実践にもとづく学習を経営トップに寄り添いながらサポートするのが経営理論と実践の経験を有する経営コンサルタントの社会的な役割である。

以上

大多数のトップエグゼクティブは、自社の経営資源を活かしてイノベーションを実現することは経営戦略上の重要課題であると認識している。しかしながら、それには大変な困難が付きまとう。それは、イノベーションを実現するための組織能力が不十分であるからである。求められる能力とは、つぎ6つである。

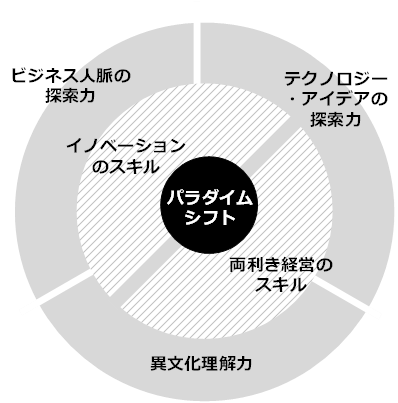

オープンイノベーションの車輪

図は、6つの組織能力の関係を車輪で示している。まず、トップエグゼクティブはイノベーションを起こすために必要な新たなパラダイムを受け入れる必要がある。パラダイムとは、価値観、信条、方針、組織文化、伝統、制度、規則、行動パターン、習慣を含み、無意識にあるものも含めた広い概念である。指数関数的に加速する技術革新、製品ライフサイクルの短縮化により、アイデアやテクノロジーの創造、選択、開発、商業化といったイノベーションのプロセスが、アンバンドリングしつつあるのだ。そのため、ビジネスモデルをオープン化していかなければ、あるいはオープンイノベーションに取り組まなければ、成長は望めない。パラダイムは車輪の車軸に相当する。車軸がぶれると安全に走行できないように、新たなパラダイムに移行できなければ、イノベーションを起こすことは難しい。

また、トップエグゼクティブはイノベーションを生み出すためのスキルと両利き経営のスキルを身に着けて行動に移す必要がある。これまで多くの研究者が豊富な事例研究をつうじイノベーションを生み出す基本原理、方法論、ツールが開発されてきた。イノベーションスキルとは、これらを理解し使いこなせる能力である。トップエグゼクティブは、基本原理を理解したうえで、方法論(フレームワーク)に基づいて適切な問いを立てることによって、課題を的確に設定することができる。また適切なツールに基づいて、そうした課題を解決するアイデアを生み出すことができる。

一方、「両利き」とはAかBかという二律背反に陥るのではなく、AとBの両方を満足する能力のことである。両利き経営とは、既存事業を深化すると同時に、新規事業を探索するための経営手法である。イノベーションスキルと両利き経営スキルの2つのスキルを土台にして、イノベーション戦略を立案し、それを実行するための環境をクライアント組織の内部につくることが可能になる。

さらに、探求すべき2つのターゲットがある。それは、新たな知識と新たなビジネスの人脈である。多くの企業は既存事業を維持することに、これまで長い時間と多大な経営資源を投下してきた。その結果、既存事業の属する業界内の知識、ビジネス人脈を豊富に有し、既存のビジネスエコシステムに深く組み込まれてきた。歴史があり成功を収めてきた企業ほど、既存ビジネスに過剰適応するといった「成功の罠」に陥りやすい。異質なものへ猜疑心が強く、変化を好まない傾向がある。そのため、新たな知識と新たなビジネスの人脈を探索することが容易ではない。

AIの実装によって加速されるデジタル革命と脱炭素社会に向けた緑の革命により、学際的および異なる業界間で多くのイノベーションが起こりつつある。同時に、いくつかのイノベーションが効果的に組み合わされ新たなビジネスエコシステムが形成されつつある。もはや自社の組織内部、自社が属する業界の内部に閉じこもっていては、イノベーションを起こすことはできない。1990年代以降、米国大学の改革を機に、世界の優秀な人材が必要的な最先端の科学技術を学び、母国にもどってイノベーションに取り組んできた。それが2000年代のグローバル経済の成長に大きく貢献した。有用なアイデアやテクノロジーは、高速かつ広範囲に世界に浸透している。世界中で、大組織で働くビジネスパーソン、起業家、大学の研究者など創造性の豊かな人材がGitHubやLinkedInなどビジネスコミュニテー向けSNSなどで「弱いつながり(weak ties)」ではあるが、広範なネットワークが形成されつつある。この弱いつながりは企業組織の境界内の強いつながりよりも、イノベーションにとって有利に働くことが知られている。ビジネスモデルをオープン化し、イノベーションの機会を増やすためにも、我々は、国内の利害関係者だけでなく、さまざまな業界、さまざまなビジネス様式、海外の企業や政府、大学、研究機関と幅広く交流する必要がある。

これまで多くの企業が海外展開を図ってきたが、その多くは工場建設や販売拠点の設置など既存事業の拡張が中心であった。今日、同一業界種内での競争がメインであった状況から、異業種または新業種との競争へと変わりつつある。その結果、新たなビジネスエコシステムがつぎからつぎへと生まれている。新しい知識と新しいビジネス人脈を探索し、新たなビジネスエコシステムで覇権をとるか、または生存領域を確保しなければならない。これまで以上に戦略的パートナーシップの構築が求められているのである。パートナーシップは信頼に基づく。交流の幅を広げ、信頼関係をつくるためには、高次元の異文化理解力が必要である。

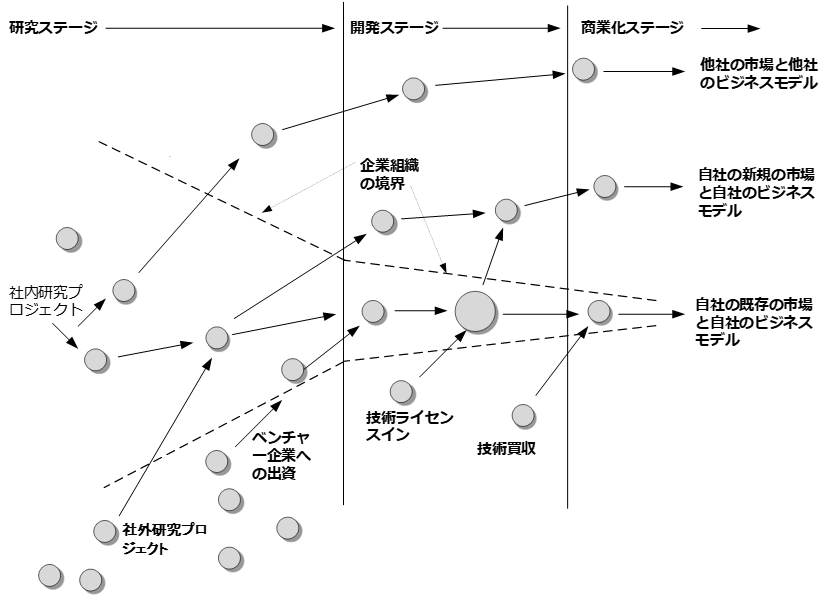

「オープンイノベーション」とともに「イノベーションの二次市場」という概念を最初に打ち出したのは、チェスブロウ教授である。主に、テクノロジーの利用・共用・提供(ライセンシング)または売買のように、その対象を特許化されるか、または文書化(形式化)が可能な知的財産権の取引市場を想定している。筆者は、イノベーションの二次市場を、「ビジネスモデルのオープン化に必要なアイデアとテクノロジーの取引を仲介する場である」と定義することによって、ビジネスをオープン化するための戦略的な選択肢を広げることができると考えている。

そもそもプロセスはアイデアとテクノロジーの束からなる。アイデアとテクノロジーは、特許、意匠、著作権、商標など知的財産権として、文書化し登録し、公開を前提に法的に保護する場合もあるが、営業秘密のように敢えて秘匿する場合もある。比較的、製品に使用されるテクノロジーは、その革新的な機能を図解や説明によって構造と原理を説明しやすい。しかし、製造プロセスに使用されるテクノロジーの移転には、ノウハウや経験など暗黙知化されている部分が大きく、製造設備に体化されている部分も多いため、かなりの時間とコストがかかる。

ビジネスモデルのオープン化には、形式知化または標準化できるアイデアやテクノロジーだけでなく、ノウハウや経験など暗黙知化または標準化が難しいアイデアやテクノロジーも視野に入れるべきであるし、実際にそのように行われている。スタートアップ企業へ大企業が出資するのは、単純に個別のテクノロジーにアクセスする機会を得ることではなく、そのテクノロジーを顧客価値へと結びつけ商業化しているか、その可能性が高いビジネスモデルに価値を置いているからである。

市場というと、株式市場や不動産市場のように情報の非対称性が小さい市場を想像してしまうが、イノベーションの二次市場は、情報の非対称性が極めて大きいため、通常、守秘義務契約を結んだうえで、直接当事者間で、相対交渉で行われる。二次市場の取引形態と仲介者は、つぎの通りである。

二次市場の取引形態:

二次市場の仲介者(エージェント):

このようにイノーベーションの二次市場を拡大解釈することによって、知的財産権の利活用だけでなく、工場のライン(継続的改善によるノウハウが体化されている)やブランド(顧客が心に抱く企業や製品サービスに対するイメージ)にもビジネスのオープン化を進める機会を認識できるようになるのではないかと考えている。テクノロジーとマーケットには、不確実性とライフサイクル(栄華盛衰)が常に同伴する。両者をマッチングさせる仲介者の役割はますます大きくなるであろう。

GDPは、労働人口×一人当たり付加価値額である。移民の受入に消極的な我が国の労働人口は確実に減少に向かう。また、一人当たり付加価値額(生産性)は、2020年には韓国に追い抜かれた。今後、労働人口の減少速度を生産性の伸び率を上回るようにできなければ、今現在のGDPを維持することすらできない状況にある。生産性をいかに高めるかが、我が国の重要課題になりつつある。その打ち手として、破壊的テクノロジーと言われるAI(人工知能)に期待が寄せられている。その破壊的な意味が実感できないのは当然にしても、AIをいかに活用できるかに企業経営だけでなく、将来の日本全体の浮沈を左右することは確実である。

昨今、AIがあらゆる経済活動または社会生活の中に浸透しつつある。世界で500億台のデバイスにセンサーが付き、次世代通信規格5Gが急速に普及することが数年以内に実現する。通信速度と計算速度の飛躍的な向上によってビッグデータを活用したAIの性能が、すでに熟練者を超えるレベルまで向上した。自動車、ドローン、航空機の完全自動運転はもとより、製造工場における加工組立作業から腹腔鏡(内視鏡)手術まで行うスマートロボット(Smart Robbot)が登場しつつある。また、AIによる自動文章作成を可能にするGPT3が登場し、新聞記事や簡単な報告書を執筆できるレベルに到達した。これまでは、繰り返し作業を自動化するAIからより創造的かつ難しい判断をともなう業務まで担えるまでAIは進化しつつある。間違いなく言えることは、囲碁、自動運転、外科手術など高度な知能を要求されている分野で、人間の知能レベルをAIが完全に超えてしまったということである。

ところで、現場で活躍する歯科治療の予約、製造・生産管理システムにおける受発注、生産指示、在庫管理から、株式市場、パンデミック、気候、人体の新陳代謝に至るまでのすべての活動を支えるのがシステムである。これまで人類は、経済社会的な目的を達成するためにシステムの振る舞いを意図的にコントロールしようとしてきた。あらゆるシステムは基本的にフロー、プロセス、ストックの3つで成り立つ。これら基本要素の振る舞いを数値指標で把握し、システム全体が効率的に希少な資源ストックの最適配分(最適化)を実現できるようにコントロールする。生態系、気候など自然は人間を一切介在せずにシステムをコントロールしてきた。人類は、AI、IoT(internet of things)、各種センサーの3つの技術を手に入れた。これらの技術をシステムに実装することで、いままで人間の知能では認識できなかったムダ(非効率)を可視化し、自動化し、システムを飛躍的に向上させることが可能になった。

ただ、留意すべきは、こうした3つの基礎技術を局所的に導入することによって一部プロセスの改善はできても、全体最適には至らないという事実である。全体最適に至らなければ、局所的な改善効果が逆にシステム全体のアウトプット(目的)から遠ざかってしまう。こうした人間が陥りやすい思考のワナの一つとして、多くの学者、経営コンサルタント(ジェイフォレスター、ジョン・D・スターマンらが体系化したシステムダイナミクス、その理論を組織学習に応用したピーターセンゲら、そして制約条件の理論(TOC)をマネジメントの世界に導入したエリヤフ・ゴールドラットら)は、「部分最適なワナ」と名付けた。

やむくもにDX(デジタルトランスフォーメーション)の掛け声のもとに、3つの基礎技術をシステムに実装して、システム全体の改善または新規開発を図ると、間違いなくこの「部分最適なワナ」に陥ってしまう。これを回避するうえで、必須となる学問がシステム・ダイナミクス(System Dynamics ; SD)である。

システム・ダイナミクス(以下、SDという)は、複雑なシステムにおいて学習効果を高める手法である。航空会社がパイロットの訓練にフライト・シミュレーターを使うのと同じように、SDは、ダイナミック(動的)な複雑性について学習し、システムの抵抗の源を理解し、より効果的な施策を立てられるようにするためのマネジメント・フライト・シミュレーターを開発する手法といえる。

SDは、数学、物理学、工学で開発されたフィードバック制御や非線形ダイナミクスの理論など物理や技術の分野だけでなく、認知心理学、社会心理学、経済学をはじめとする社会科学の知見も活用している。企業経営は、複雑で動的なシステムを管理することである。組織成員は、そうしたシステムの中で毎日仕事をしている。組織学習を促進するためには、①難題の性質について我々が持っているメンタル・モデルを引き出し、視覚的に表現できるツール、②我々のメンタル・モデルを吟味し、新たに施策を立て直し、新たなスキルを実践するような形式モデルとシミュレーション手法、③科学的推論のスキルを磨き、グループ・プロセスを改善し、個人やチームによく起こる習慣的な防御的行動を克服する手法が必要である。

我々はDX時代を本格的に迎える中で、単に業務プロセスのデジタル化を図るという視点ではなく、全体最適なシステムを設計するために、システム・ダイナミクスを活用しなくてはならない。

多くの日本企業は、オープンイノベーションの本質的な意義を理解していないように思われる。

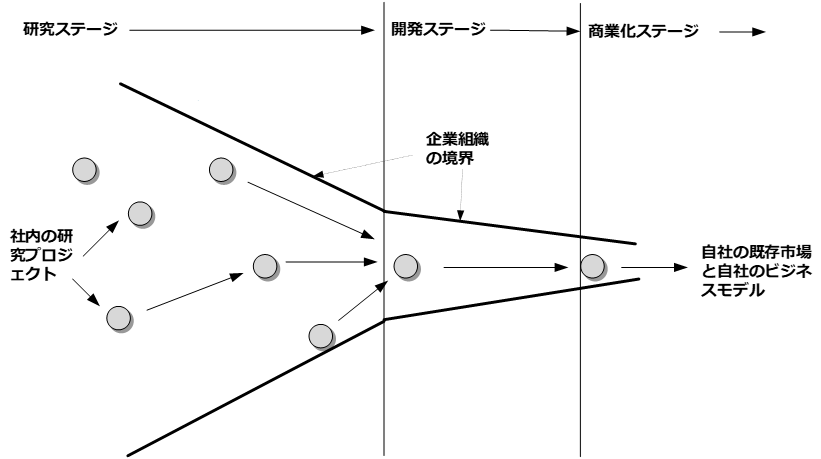

ハーバード大学のヘンリーチェスブロー教授は、著書「オープンイノベーション」の中で、1990年代に米国で実際に起こっていた知的財産に関する価値観、マクロ、ミクロにおける大きな変化について書いている。AT&T、ゼロックス、IBMなどの超優良大企業にとって屋台骨を揺るがす変化であった。

それから20年近くの時間が経過した。やっと、日本でも本格的にオープンイノベーションに取り組もうとする企業が現れてきた。しかし、大半の企業経営者は、オープンイノベーションを知財管理のひとつの手法のように捉えられている傾向が強い。ライセンスインやライセンスアウトによる特許の活用、産学官の共同開発の進め方、技術公募のノウハウといった、どちらかといえば手段について書かれた文献が多い。もちろん、こうした手法はオープンイノベーションにとって重要である。しかし、オープンイノベーションは単なる手法ではなく、ヘンリーチェスブロー教授が主張しているとおり、ビジネスモデルの変革および新規開発、そして自社の存立基盤となるビジネスエコシステムの再構築また企業文化の変革にかかわるきわめて戦略的要素の強いテーマである。

オープンイノベーションの推進力は、コンピュータの計算速度の高速化と爆発的なデータの増加である。これにより、①革新的な科学的発見が加速度的に生じたこと、そして、②知識の専門分化が急速に進み、複雑性が増したこと、③それらに呼応して研究開発の規模の経済性が大きくなったこと、④最先端の技術や知識を持つ研究者やエンジニアの流動性が高まったこと、⑤ベンチャーキャピタルの投資規模が大きくなったことなど様々な要因が重なって起こっている。これら要素が相互作用しながらオープンイノベーションの機会がグローバルベースで増加しつつある。

知識集約産業の一つである医薬品業界、IT業界は過去20年の間に世界的な合従連衡が進んだ。この背景には技術革新が急速に進み、1社単独、日本企業連合では抗しきれない知識獲得の競争があった。大規模の企業再編やM&Aの背景があった。昨今ではAI(人工知能)が破壊的な技術として、GAFA、ソフトバンクを中心に激しい競争が生じている。

今後、同様の変化が自動車、エネルギー、化学、機械などの業界に広がると思われる。こうした変化は、ビジネスエコシステムの大きな変化、すなわちマクロ視点でいえば産業構造の大きな変化につながる。

1990年代以降の日本企業の経営者のパラダイムは陳腐化、日本企業組織を支える終身雇用および年功序列、メンバーシップ型人事評価制度、消極的な人材投資、集団的合意による意思決定システム、男性内部昇進者で固める取締役会などの企業統治システムは急速に破綻しつつある。

我が国の相対的な国力は、先進国の中で下位に落ち込んでいる。戦略立案遂行能力、管理者、現場の人々の専門性のレベル、エンゲージメントの水準は、競争相手となる海外企業に比べて極めて低い。

時価総額の多寡、ビジネスモデルの革新性において、日本の企業は米国、中国、韓国の先進企業の後塵を拝している。これまでの研究開発、イノベーションの分野では最早正面対決が不可能な域に突入している。

英国空軍がドイツ戦を破ったのは、客観的な情報を集めるレーダーと有利に戦う場所を決める司令部の働きである。技術やアイデアが偏在するグローバル市場の中で、諜報活動を強化し、有力な勢力(パートナー)と共同戦線を敷き、劣勢を挽回する時期に来ている。

Webからもお問い合わせ・ご相談を受け付けております。